Mengulik Kaligrafi Arab dan Perannya dalam Budaya Islam di Indonesia

Arti penting kaligrafi bagi Islam di Indonesia

Buku Kebudayaan Islam Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2018 menyebut kaligrafi adalah bentuk seni budaya Islam yang pertama kali ditemukan, dan sebagai tanda Islam masuk ke Indonesia.

Kaligrafi tanda Islam masuk ke Indonesia ditemukan dalam nisan-nisan makam kuno kerajaan Islam di Aceh, kompleks makam Troloyo Mojokerto, Keraton Cirebon, Ternate, Jawa, Madura, dan daerah lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaligrafi bukan hanya sekadar penanda, tetapi juga digunakan sebagai penulisan undang-undang, naskah Melayu, perjanjian resmi, hingga mushaf-mushaf Al-Qur'an. Kaligrafi ini berkembang seiring juga dengan tradisi naskah Melayu.

"Dalam perkembangan selanjutnya, kaligrafi tidak hanya sebatas tulisan indah yang berkaidah, tetapi juga mulai dikembangkan dalam konteks kesenirupaan," tulis dalam buku tersebut.

Sejumlah bentuk seni rupa kaligrafi tersebut adalah seni lukis kaca di Cirebon yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an dengan gaya kaligrafi, kemudian lukisan kaligrafi pada 1979. Ahmad Sadali dianggap sebagai pelopor yang mengangkat kaligrafi dalam lukisan.

Kaligrafi dan syariat Islam

Sepbianti juga menjelaskan, kaligrafi dalam perjalanannya juga berkembang menjadi lukisan kaligrafi. Hal ini tak lepas dari perkembangan seni lukis Islam yang tumbuh dan berkembang pada awal abad ke-11 hingga 18 Masehi di Mesopotamia (sekarang Irak), Persia (Iran), Turki, Suriah, dan India.

Namun seni lukis dalam Islam menghadapi hambatan terutama dari aspek syariat, yakni larangan melukis makhluk bernyawa sebagai objek lukisan.

Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim yang kemudian difatwakan menggambar makhluk bernyawa sebagai haram oleh banyak ulama.

Maka dari itu, banyak seniman lukis Islam segan dalam menggambar atau menciptakan seni lukis Islam dengan objek makhluk hidup dan membuat perkembangan seni lukis Islam terhambat.

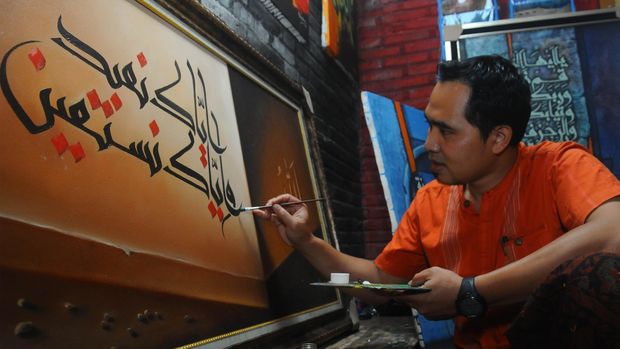

Dalam seni lukis kaligrafi, seniman dituntut memiliki eksplorasi akan pola geometri tulisan, ditantang dengan lengkungan ritmis, dan dipadu dengan imaji serta konsep kreatif yang ingin dituang. (ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho) Dalam seni lukis kaligrafi, seniman dituntut memiliki eksplorasi akan pola geometri tulisan, ditantang dengan lengkungan ritmis, dan dipadu dengan imaji serta konsep kreatif yang ingin dituang. (ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho) |

Hingga kemudian Islam berkembang ke Indonesia, kaligrafi mendapatkan nyawa baru. Pada abad ke-18 hingga 20 Masehi, kaligrafi beralih menjadi kegiatan kreasi seniman Indonesia yang diwujudkan dalam aneka media.

"Dalam perkembangan selanjutnya, kaligrafi bukan hanya dikembangkan sebatas tulisan indah yang berkaidah, tetapi juga mulai dikembangkan dalam konteks kesenirupaan atau visual art khususnya seni lukis," papar Sepbianti.

Dalam seni lukis kaligrafi, seniman dituntut memiliki eksplorasi akan pola geometri tulisan, ditantang dengan lengkungan ritmis, dan dipadu dengan imaji serta konsep kreatif yang ingin dituang.

"Dalam konteks ini, kaligrafi menjadi jalan namun bukan pelarian bagi para seniman lukis yang ragu untuk menggambar makhluk hidup." lanjut Sepbianti.

Pengakuan UNESCO

Pada 2021, UNESCO memutuskan kaligrafi Arab masuk ke dalam daftar warisan budaya takbenda dunia. Kaligrafi Arab menjadi warisan budaya atas Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libanon, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Sudan, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman.

"Kaligrafi Arab merupakan praktik seni menulis huruf Arab dengan tangan secara luwes untuk menyampaikan keselarasan, keanggunan, dan keindahan," tulis UNESCO dalam web mereka.

"Praktik ini, yang dapat diwariskan melalui pendidikan formal dan informal, menggunakan dua puluh delapan huruf alfabet Arab, ditulis dengan huruf sambung, dari kanan ke kiri," tulis UNESCO.

"Kelancaran aksara Arab menawarkan kemungkinan tak terbatas, bahkan dalam satu kata, karena huruf dapat diregangkan dan diubah dalam banyak cara untuk menciptakan motif berbeda." lanjutnya.

"Kaligrafi Arab tersebar luas di negara-negara Arab dan non-Arab dan dipraktikkan oleh pria dan perempuan dari segala usia. Keterampilan tersebut diwariskan secara informal atau melalui sekolah formal atau pelatihan." papar UNESCO.