Data: Berbagai sumber

Monster Loch Ness

Pada 1934, Colonel Robert Wilson mengklaim melihat monster Loch Ness muncul dari perairan dan kemudian mengambil fotonya. Keabsahan foto ini diperdebatkan hampir selama 60 tahun.

Pohon Spageti

Merayakan April Fool, BBC menyiarkan berita palsu bahwa spageti bisa dipanen langsung dari pohon. Setelah itu, BBC mendapatkan serangkaian telepon dari pemirsa yang menanyakan cara untuk menanam pohon spageti. Diperkirakan 8 juta orang menyaksikan berita tersebut.

Lonelygirl 15

Pada 2006, ketika Youtube masih terkenal karena video kucing, gadis 16 tahun bernama Bree mengunggah video-video blog soal kesehariannya dan kemudian mendapatkan banyak perhatian. Ia adalah salah satu bintang Youtube mula-mula. Setelah beberapa bulan, terungkap bahwa Bree merupakan tokoh fiksi yang diperankan oleh aktor. Seluruh cerita kesehariannya dibuatkan oleh tim penulis naskah.

Bieber Botak

Pada 2012, Justin Bieber diisukan mengidap kanker setelah fotonya berkepala plontos beredar luas di internet disertai tagar #baldforbieber. Hal ini memicu para penggemarnya ikut menjadi botak untuk memberikan dukungan. Bieber tidak terkena kanker.

Data: Berbagai sumber

Sebuah buku terbitan 1656 yang mempertanyakan kebenaran tata cara memburu tukang sihir dianggap sebagai salah satu cetakan pertama di dunia yang menggunakan kata ‘hoaks’. Buku itu ditulis seorang dokter Inggris, Thomas Ady, berjudul A candle in the dark, or a treatise on the nature of witches and witchcraft.

Ahli bahasa yang juga pendeta Inggris, Robert Nares (1753-1829), menerjemahkan penggunaan ‘hoaks’ dalam buku tersebut sebagai kata kerja yang berarti ‘curang’.

Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, hoaks berarti “mengelabui dengan membujuk agar orang percaya pada satu hal yang fiktif, atau kepalsuan yang sengaja dibuat terkait hal yang menghibur atau jail” — kata ini sudah ada dari tahun 1796.

Sementara kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster mengartikan ‘hoaks’ sebagai “dijebak supaya percaya atau menerima sesuatu sebagai kebenaran padahal palsu dan kadang bohong besar”.

Di Indonesia, ‘hoaks’ tiba-tiba menjadi kosa kata yang luar biasa populer.

Tren ini tidak lepas dari kehebohan politik tahun 2014, ketika penyelenggaraan pemilihan presiden saat itu dianggap sebagai persaingan politik ‘paling sengit’ yang pernah berlangsung di Indonesia.

Joko Widodo, saat itu Gubernur Jakarta dan calon presiden, antara lain disebut sebagai anak seorang asli Tionghoa dengan ibu anggota Gerwani, sayap politik Partai Komunis Indonesia dari tahun 1965. Ini hoaks.

Ini mirip dengan mantan Presiden Barack Obama yang juga pernah diragukan keasliannya sebagai warga kelahiran Amerika Serikat – padahal hanya warga kelahiran AS yang bisa dicalonkan sebagai presiden.

Dalam pemilihan presiden 2008, isu bukan warga asli (kemudian dikenal dengan istilah birther issue) ini turut dipakai pesaing politiknya waktu itu, Hillary Clinton dan Presiden AS saat ini, Donald Trump. Tentu saja Obama memang warga asli Amerika karena lahir di negara bagian Hawaii, dus, isu birtherism adalah hoaks.

Data: Berbagai sumber

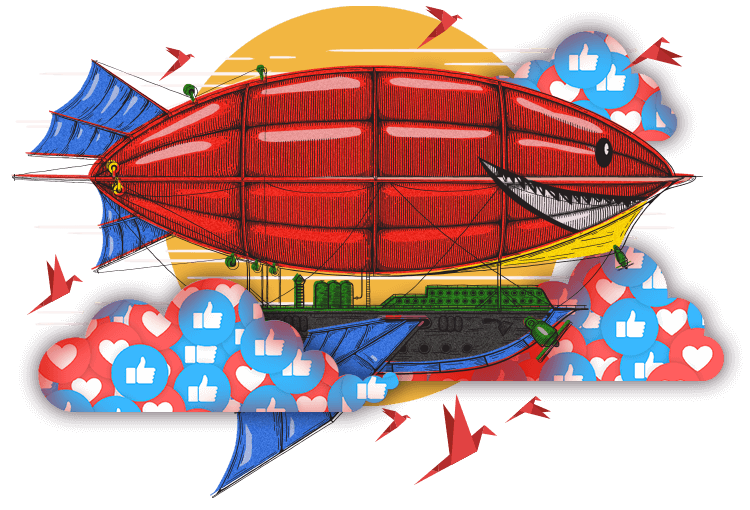

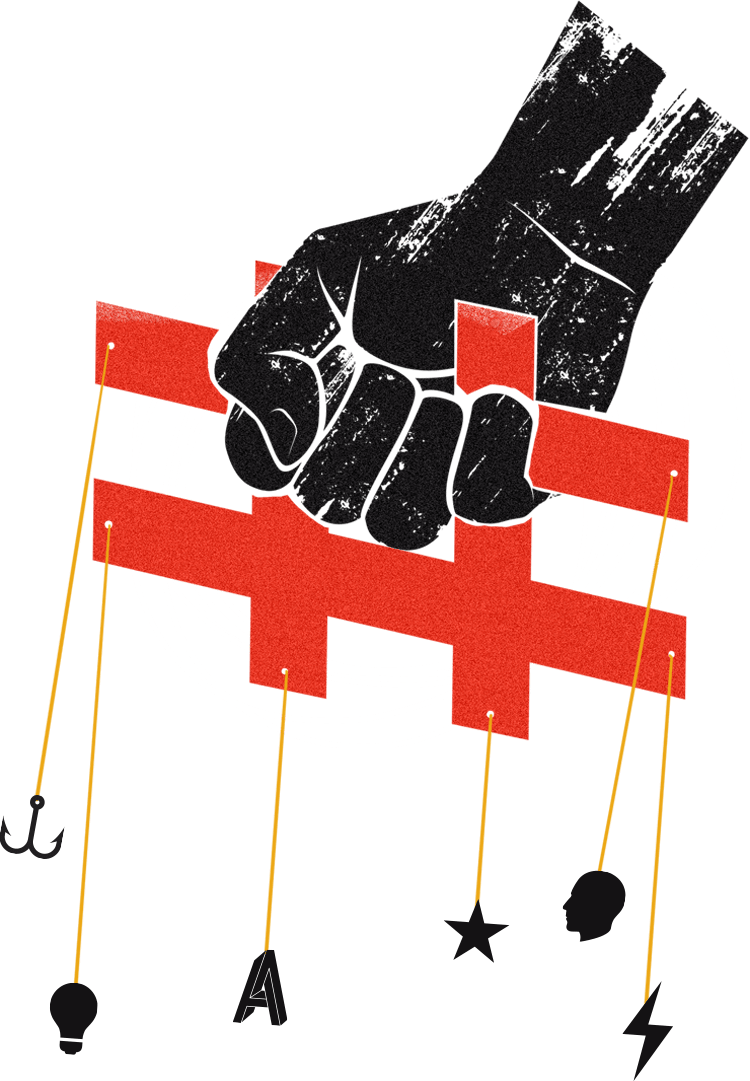

Terlatih Mempercayai Kabar Tertentu

Masyarakat terbiasa berasumsi bahwa seluruh produk publikasi telah melewati serangkaian proses verifikasi. Di era televisi dan surat kabar, masyarakat tidak punya beban untuk memeriksa ulang keabsahan suatu kabar.

Bias Konfirmasi

Kita lebih berpeluang menerima dan membagikan informasi yang mendukung keyakinan kita akan suatu hal.

Ingin Terlibat Perbincangan

Informasi menarik atau penting adalah modal sosial yang membuat kita merasa punya kewajiban membagikan ulang.

Kurang Awas

Terkadang hidup melontarkan kenyataan-kenyataan aneh yang sukar dipercaya dan itu mendorong kita tidak terlalu awas akan hal-hal aneh di sekitar.

Sengaja Membagikan Berita Palsu

Ada yang sengaja melakukan trolling atau coba mengganggu aliran berita mainstream hanya karena senang melihat reaksi.

Data: Berbagai sumber

Alasan pertama –dan yang umumnya dipercaya—orang begitu mudah menelan hoaks adalah ketidaktahuan. Secara sederhana, orang yang tidak tahu akan lebih mudah ditipu dengan berita palsu, kabar bohong, atau fitnah.

Namun berbagai studi ilmiah juga mendapati hoaks dipercaya karena dianggap sejalan dengan keyakinan sang pendengar.

Kecenderungan yang lazim disebut sebagai confirmation bias ini sudah muncul tahun 1960-an dalam berbagai studi psikologi publik dalam memproses informasi.

Orang yang memiliki keyakinan kuat terhadap sesuatu akan secara alami cenderung menyaring informasi, fakta atau pengalaman baru agar sesuai dengan keyakinan sejatinya.

Dengan kata lain, seseorang yang sejak awal meyakini Barack Obama adalah Muslim asal Kenya, kemungkinan akan sulit mempercayai fakta bahwa ia lahir di Hawaii sehingga berhak ikut pemilihan presiden di AS.

Orang ini tetap akan sulit percaya meski akta kelahiran resmi Obama telah disiarkan media massa.

Pemahaman terhadap isu politik banyak diwarnai oleh confirmation bias.

Sebuah studi jelang pemilu Jerman 2015 untuk melihat kecenderungan responden dalam memilih berita politik di internet, menunjukkan munculnya confirmation bias.

Responden penelitian hasil kolaborasi Ohio State University (AS) dan TU Dresden (Jerman) itu condong memilih laman berita yang punya kecenderungan pada partai atau ideologi politik tertentu, bukan dari sisi faktual pemberitaan media itu.

Tampaknya, mirip seperti kasus Indonesia tahun 2014 ketika pendukung utama dua calon presiden banyak mendasarkan pemilihan sumber berita mereka dari ‘TV Merah’ dan ‘TV Biru’.

Para peneliti yang sama membuat studi serupa untuk konteks pemilih AS menjelang pemilihan presiden tahun 2012. Hasilnya menurut studi yang terbit di Journal of Communication tahun 2015 silam, confirmation bias di AS lebih kuat dari di Jerman.

Sebab lain yang diduga membuat orang percaya pada hoaks diistilahkan ilmuwan sebagai cognitive dissonance: semacam kecenderungan untuk menolak fakta karena dianggap akan mengancam keyakinan hakikinya.

Sebagian orang menolak mempercayai bumi bulat bukan karena tak percaya pada dalil ilmiah yang mendukung fakta tentang alam semesta. Namun, mereka khawatir kepercayaan itu akan menyalahi keimanan karena memeluk agama yang mengajarkan bumi berbentuk datar.

Jejak confirmation bias dan cognitive dissonance selain banyak muncul dalam isu politik juga banyak didapati dalam bidang lain termasuk sains dan kesehatan

Data: Buku Hoax Springs Eternal: The Psychology of Cognitive Deception

Korban

Berhasil menargetkan sekelompok orang yang bisa mudah percaya pada berita palsu atas alasan tertentu, entah itu patriotisme, keserakahan, atau simpati.

Ide

Mendapatkan ide atau konsep berita palsu yang bisa menarik perhatian korban hoaks.

Ambigu

Menciptakan kabar palsu menarik yang menimbulkan rasa ambigu pada korban.

Populer

Berita palsu yang diciptakan mulai diterima oleh masyarakat.

Tokoh

Setidaknya mendapatkan satu tokoh/pihak terkenal yang secara aktif mendukung hoaks tersebut.

Riuh

Berita palsu bisa memantik perdebatan entah itu positif atau negatif. Sifat ambigu bisa membuat orang tertarik atau membicarakannya.

Data: Buku Hoax Springs Eternal: The Psychology of Cognitive Deception

Pada 2016, sekelompok psikolog dari Universitas Queensland di Australia ingin mencari tahu mengapa makin banyak orang di dunia menolak imunisasi. Lebih dari 5300 responden pun kemudian dilibatkan dalam sebuah survei global.

Karena survei dilakukan secara daring, ada kecenderungan respondennya adalah orang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dari warga rata-rata. Artinya, para responden berpeluang besar sudah memiliki cukup pengetahuan tentang penjelasan vaksin secara sains.

Benar saja. Hasil riset menunjukkan responden bukan menampik vaksin karena tak tahu manfaatnya secara ilmiah. Sebagian besar penolak memilih tak mengizinkan anak divaksinasi karena percaya ada konspirasi di belakangnya.

Konspirasi paling umum adalah ‘pabrikan obat sengaja membesar-besar manfaat vaksin tapi menutup-nutupi bahayanya’, simpul penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Psikologi Amerika edisi Februari 2018 lalu.

Di Indonesia, kampanye vaksinasi Measles (campak) dan Rubella tahun 2017 nyaris tak mencapai target angka tutupan vaksinasi, justru di tiga provinsi utama di Pulau Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dari jadwal Agustus-September, kampanye diperpanjang hingga pertengahan Oktober untuk mendongkrak partisipasi anak.

Liputan berbagai media nasional menyebut orangtua menolak vaksin karena bahan vaksin haram. Tetapi motif penolakan lain ternyata menguatkan temuan para peneliti Universitas Queensland; penolak meyakini ada motif jahat di balik vaksin untuk mencelakai umat.

“Saya secara mentah-mentah tolak dengan jelas dan nyata. Karena alasannya yang pertama vaksinasi itu belum bisa membuktikan fungsi dan tujuannya. Yang kedua, itu aset bukan dari orang-orang yang ingin menyehatkan. Bahkan yang terjadi dengan vaksinisasi banyak kemudaratan,” kata Kusoy, seorang walimurid sebuah sekolah berafiliasi pendidikan Islam di Tasikmalaya Jawa Barat dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Agustus tahun lalu.

Isu agama (termasuk halal-haram) sebagai alasan menolak vaksin menarik perhatian Matthew Hornsey, profesor psikologi yang memimpin tim peneliti dari Universitas Queensland tersebut. Untuk konteks negara dengan mayoritas penduduk religius seperti Indonesia, menurut Hornsey penting diteliti apakah benar ajaran agama banyak dipakai sebagai alasan menolak vaksin.

“Karena dugaan ini banyak ditanyakan pada tim kami dari para ilmuwan di Indonesia. Sayangnya kami belum melakukan (studi) itu. Saya ingin melakukannya dalam riset yang akan datang,” kata Hornsey melalui surat elektronik

Belakangan, isu agama kembali menguat setelah Kementerian Kesehatan berencana menggelar vaksin MR Agustus tahun 2018. Bukan karena konspirasi, namun karena bahan vaksin dianggap tak halal. Penjelasan pejabat kementerian dan dokter ahli yang mengatakan tak ada bahan haram dalam vaksin pun diabaikan.

Data: International Federation of Library Associations (ifla.org)

Pertimbangkan Sumber Berita

Perhatikan baik-baik tautan. Pelajari situs berita termasuk bagian kontak dan profil pembuat situs.

Periksa Penulis

Periksa kredibilitas penulis berita dengan melakukan pencarian cepat. Apakah sosok mereka nyata?

Periksa Tanggal Berita

Berita-berita lama bukan berarti relevan dengan konteks saat ini.

Baca Lebih Menyeluruh

Judul berita bisa dilebih-lebihkan oleh media untuk menambah jumlah klik. Baca berita secara keseluruhan.

Sumber Pendukung

Jika berita menautkan sumber pendukung, klik dan pergi ke laman tersebut. Periksa apakah informasi itu benar-benar mendukung cerita.

Bukan Satir

Jika berita itu benar-benar berlebihan, mungkin saja satir. Periksalah situs dan penulisnya.

Tanya Ahli

Bertanyalah pada seorang ahli, pustakawan, atau kunjungi situs periksa fakta untuk memastikan ulang berita.

Periksa Bias

Pertimbangkan apakah keyakinan Anda sendiri bisa mempengaruhi penilaian pada berita.

Data: International Federation of Library Associations (ifla.org)

Seperti dalam kasus pembunuhan massal berkedok peringatan penculikan di India, kampanye menolak vaksinasi di Indonesia juga beredar cukup masif dalam platform media sosial, terutama melalui jaringan bercakap WhatsApp.

WhatsApp, Facebook, Twitter dan Instagram adalah jejaring sosial utama di Indonesia dengan pengguna keseluruhan di atas 250 juta untuk seluruh platform. Jejaring raksasa ini sudah cukup lama menjadi ladang subur pembibitan hoaks terhadap sains.

Sebuah posting yang marak beredar dalam lingkup WhatsApp tahun 2016 memberitakan pentingnya bonggol nanas untuk ‘pengobatan kanker’. Pesan itu mengajak pembaca untuk tak membuang bonggol nanas dan menekankan pentingnya konsumsi bonggol nanas karena “10.000x lebih ampuh dari kemoterapi”.

Meski anonim, pesan WhatsApp tersebut menggunakan sejumlah jargon ilmiah termasuk bromelain (enzim yang terkandung dalam batang nanas) serta mengutip ‘berbagai penelitian’ yang menyebut bromelain ampuh mengatasi sel kanker – meski tak dijelaskan penelitian siapa atau oleh lembaga mana.

Bromelain sendiri bukan barang asing dalam literatur obat potensial anti-kanker. Sejak lama dipakai untuk mengurangi pembengkakan (inflamasi) setelah operasi dan bahkan mengurangi rasa sakit penderita rematik, bromelain sudah lama diketahui punya kandungan positif untuk melawan penyebaran sel ganas dalam berbagai jenis kanker.

Laman resmi salah satu pusat riset kanker termuka Inggris, cancerresearchuk.org, memasukkan Bromelain dalam daftar “alternatif diet untuk kanker” dengan mengutip beberapa penelitian tentang dugaan khasiat Bromelain.

Tetap saja, pembaca diingatkan bahwa dibutuhkan riset lebih lanjut untuk menjelaskan apakah benar Bromelain bisa dipakai sebagai obat penyembuh kanker.

Karena itu, klaim sejenis “10.000x lebih ampuh dari kemoterapi” bukan saja belum memiliki dasar ilmiah tetapi juga bisa menyesatkan dan bahkan mungkin mengancam nyawa penderita yang sungguh memerlukan kemoterapi.

Di luar Bromelain, klaim obat anti-kanker juga beredar luas di jejaring kelompok WhatsApp dan dilekatkan pada berbagai tumbuhan termasuk bawang putih dan bawang hitam, brokoli, kembang kol, pare, kunyit, daun sirsak dan bahkan jengkol. Di luar tumbuhan juga ada madu, dan sodium bikarbonat (soda kue).

Tanpa upaya masif untuk membantah peredaran hoaks ini, peredaran berita sains abal-abal (pseudosains) terus melaju.

Sekjen Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Nana Saleh mengkhawatirkan dampak penyebaran pseudosains dalam jangka panjang. Nana juga mengakui, hingga kini upaya pelibatan publik (public engagement) oleh kalangan saintis melawan hoaks di Indonesia belum mencukupi. Karena itu ALMI menyerukan agar para ilmuwan bersuara melawan hoaks lewat media untuk kepentingan sains.

Baru dalam beberapa tahun terakhir mulai tampak upaya sejumlah lembaga pemerintah di Indonesia dalam menangkal hoaks dengan kampanye langsung.

Kementerian Kesehatan tahun lalu menandatangani kesepakatan bersama beberapa pihak, mulai dari lembaga perlindungan konsumen sampai Kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran dalam rangka memberantas hoaks iklan kesehatan.

Iklan dan posting internet dianggap paling mudah dipakai sebagai alat mengeruk keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat. Selama 2017, tujuh iklan diminta dihentikan peredarannya di pusat dan daerah karena klaim layanan “pengobatan alternatif” tak memiliki kajian sertifikasi klinis.

Dari sedikit lembaga yang agresif dalam komunikasi sains pada publik tersebut, sebagian menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat aktif membuka saluran komunikasi lewat media sosial yang langsung dapat diakses publik. Juru bicara lembaga ini sejak 2010, Sutopo Purwo Nugroho, berkali-kali memenangi penghargaan untuk peran komunikasinya yang efektif menangkal hoaks yang berkembang akibat bencana. Bahkan kanker stadium lanjut yang diderita Topo tak membuatnya surut bekerja.

Badan Meteorologi dan Geofisika juga membangun sarana komunikasi yang dapat diandalkan. Saluran Twitter yang sangat aktif ditunjang dengan beberapa anak saluran seperti InaTEWS khusus untuk isu tsunami kini menjadi jalur terpercaya untuk membongkar hoaks kegempaan. Informasi dari kanal BMKG menjadi lebih mudah dipahami karena disajikan dalam bahasa relatif sederhana dibantu dengan ilustrasi grafis yang mudah dibaca.

Dalam masyarakat yang makin tergantung pada media sosial sebagai sumber informasi sebelum mengambil keputusan, peran lembaga kredibel seperti BMKG menjadi sangat penting.

Dalam isu gempa Lombok awal Agustus tahun lalu, peran akun @InfoBMKG di Twitter sangat sentral sebagai rujukan utama berita gempa. Media maupun publik sama-sama menggunakan informasi dari akun dengan lebih dari 3,5 juta pengikut itu sehingga ruang untuk hoaks menjadi lebih sempit.

Data: Wired.com

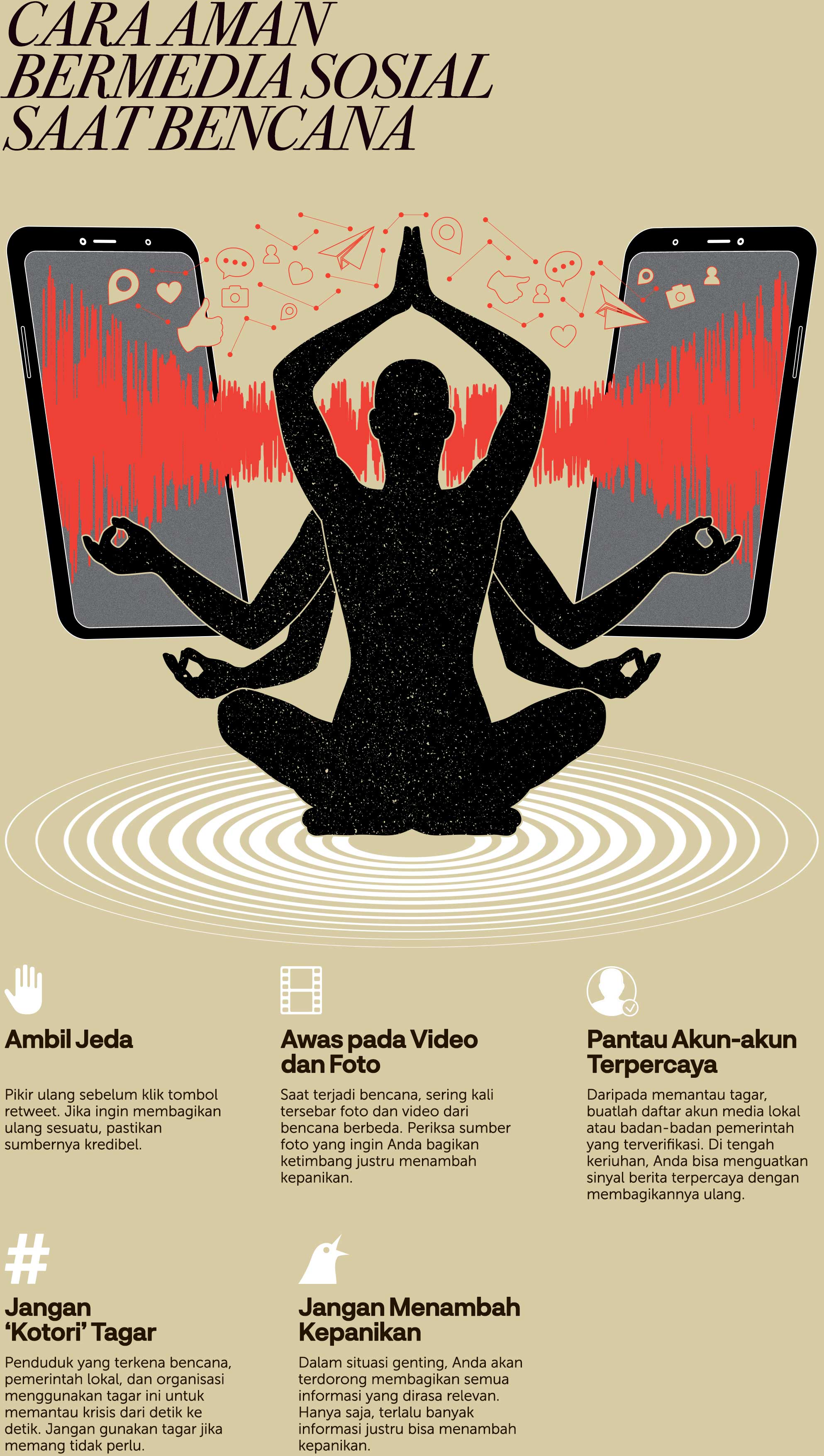

Ambil Jeda

Pikir ulang sebelum klik tombol retweet. Jika ingin membagikan ulang sesuatu, pastikan sumbernya kredibel.

Awas pada Video dan Foto

Saat terjadi bencana, sering kali tersebar foto dan video dari bencana berbeda. Periksa sumber foto yang ingin Anda bagikan ketimbang justru menambah kepanikan.

Pantau Akun-akun Terpercaya

Daripada memantau tagar, buatlah daftar akun media lokal atau badan-badan pemerintah yang terverifikasi. Di tengah keriuhan, Anda bisa menguatkan sinyal berita terpercaya dengan membagikannya ulang.

Jangan 'Kotori' Tagar

Penduduk yang terkena bencana, pemerintah lokal, dan organisasi menggunakan tagar ini untuk memantau krisis dari detik ke detik. Jangan gunakan tagar jika memang tidak perlu.

Jangan Menambah Kepanikan

Dalam situasi genting, Anda akan terdorong membagikan semua informasi yang dirasa relevan. Hanya saja, terlalu banyak informasi justru bisa menambah kepanikan.

Data: Wired.com

Tim peneliti yang dipimpin pakar sains data Massachusetts Institute of Technology (MIT), Soroush Vosoughi, menyatakan tak ada cara lain mengatasi peredaran wabah hoaks kecuali dengan desain ulang ekosistem informasi untuk abad-21.

Salah satunya dengan menuntut perusahaan teknologi yang menjadi jembatan antara miliaran pengguna aplikasi dan berita, agar tak membangun sistem semata karena ingin menangguk untung komersial.

“Secara umum, model bisnis mereka didasarkan pada bagaimana perhatian pengguna bisa diuangkan lewat iklan. Caranya dengan model statistik rumit yang bisa meramalkan bagaimana konten bisa menggaet perhatian pengguna. (Sekarang) mestinya model itu bisa dipakai juga untuk memberi tekanan pada informasi yang berkualitas,” simpul penelitian Vosouhi dan kawan-kawan.

Peneliti lain meyakini jawaban dari persoalan hoaks bukan berasal dari teknologi.

Studi Julien Gorbach tentang sejarah penyebaran berita palsu melalui media menyatakan sejak era kejayaan media cetak di AS pertengahan tahun 1800-an dan kejayaan radio tahun 1930-an, media sudah menjadi tempat penyebaran hoaks.

Dalam studi yang dipublikasikan Jurnal American Journalism Mei 2018 itu, Gorbach mengutip pernyataan filsuf Amerika, John Dewey, yang menyebut radio sebagai “instrumen edukasi sosial terkuat yang pernah ada di dunia.” Kenyataanya, keunggulan teknologi radio justru mengantarkan Adolf Hitler menyebar propaganda NAZI dengan efektif menjangkau jutaan orang Jerman dan mendorong pemusnahan Yahudi.

Sama halnya dengan teknologi media sosial yang sempat dipuji sebagai pembawa panji demokrasi dalam bangkitnya Musim Semi Arab, pada kenyataannya Twitter, Facebook, Youtube dan Telegram kemudian justru dipakai sebagai penyebar pesan ISIS untuk merekrut pengikut di seluruh dunia.

“Saya ragu perangkat digital mampu mengatasi masalahnya, apakah dibuat Facebook, Google atau yang lainnya”, kata Gorbach, asisten professor di University of Hawaii in Manitoba.

Solusi sesungguhnya menurut Gorbach ada di tangan pengguna teknologi sendiri.

“Orang harus diajari cara membedakan yang palsu dari yang sebenarnya – mereka yang mesti melakukannya sendiri. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah seperti ini dengan bergantung hanya pada aplikasi komputer,” ujar Gorbach.

-

Naskah: Dewi Safitri

-

Editor: Vetriciawizach Simbolon

-

Ilustrasi: Fajrian, Timothy Loen

-

Aset grafis: iStock

-

Tata Letak: Fajrian, Muhammad Ali