Review Film: Crip Camp

"Mau melihat penyandang disabilitas digambarkan seperti manusia?"

Bak wartawan menunggu jawaban, pria di atas kursi roda itu menyodorkan mikrofon ke orang di sebelahnya sembari menahan tawa. Ia kemudian terkekeh, seakan menyadari pertanyaannya terlampau nyeleneh.

Adegan dari rekaman lawas itu membuka film Crip Camp dan langsung menggambarkan keseluruhan isi dokumenter garapan rumah produksi Barack Obama tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Crip Camp memang dapat menggambarkan penyandang disabilitas sebagai manusia sejati, tanpa mengeksploitasi gambar dramatis demi menggugah emosi, seperti tipikal dokumenter selama ini.

Alhasil, penyandang disabilitas dalam Crip Camp tidak menjadi objek tak berdaya, melainkan subjek berkekuatan besar, sampai-sampai bisa menggulirkan revolusi di Amerika Serikat dari atas kursi roda.

Poster Crip Camp. (Dok. Netflix) Poster Crip Camp. (Dok. Netflix) |

Secara garis besar, Crip Camp mengangkat kisah sekelompok orang yang mengikuti kamp musim panas khusus untuk penyandang disabilitas di Catskills bernama Kamp Jened pada 1971.

Bagai Woodstock, di Kamp Jened mereka bebas berekspresi, menari, menyanyi, mengikuti perlombaan, bahkan menjalin kisah cinta penuh gairah. Kamp ini bak utopia bagi para penyandang disabilitas yang kerap tersingkirkan di kehidupan luar.

Di sela kegiatan itu, mereka juga acap kali berdiskusi mengenai berbagai masalah hidup dan perlakuan orang yang tidak mereka sukai. Dari obrolan-obrolan tersebut, terpercik semangat untuk bergerak bersama menghadapi berbagai masalah.

Setelah pulang dari kamp, percik semangat dari diskusi ini membakar spirit mereka untuk turun ke jalan demi memperjuangkan payung hukum yang menjamin inklusi penyandang disabilitas di tatanan hidup sehari-hari di AS.

Sebagian besar kisah tersebut terekam dalam kamera lawas salah satu peserta Kamp Jened, James LeBrecht. Ia kemudian memutuskan untuk menjahitnya menjadi film dokumenter dengan bantuan sineas pemenang Emmy Awards, Nicole Newnham.

Mereka dapat menjahit keseluruhan kisah tersebut menjadi tayangan komprehensif, menyuguhkan kualitas dokumenter yang jauh melampaui ekspektasi.

Biasanya, sebuah dokumenter berfokus pada satu narasi, antara mengikuti tokoh (character-driven) atau menggali isu tertentu (story/issue-driven). Namun, Crip Camp dapat menggabungkan kedua narasi tersebut dengan baik.

Narasi awal bergulir dengan dorongan kisah hidup LeBrechs sebagai pengidap disabilitas spina bifida. Di usia 15 tahun, ia ikut perkemahan musim panas di Kamp Jened. Ia merekam berbagai kegiatan di sana dengan film hitam putih dan berwarna.

Rekaman LeBrechs begitu natural. Penonton dapat menangkap berbagai sisi penyandang disabilitas, mulai dari kekhawatiran, cara bersenang-senang, bahkan kisah asmara remaja berujung gairah seksual. Pemandangan yang tak tersaji di dokumenter-dokumenter lainnya.

Adegan di Kamp Jened. (Dok. Netflix) Adegan di Kamp Jened. (Dok. Netflix) |

Di kamp itu, ia bertemu dengan banyak orang, termasuk seorang pengidap polio, Judith Heumann, dan penderita cerebral palsy, Denise Jacobson.

Tim produksi sangat teliti dalam menentukan karakter yang menjadi sorotan utama. Melalui LeBrechs, Jacobson, dan Heumann, penonton diajak menyelami perbedaan "kelas" yang akhirnya menggambarkan kompleksitas masalah penyandang disabilitas.

LeBrechs cukup beruntung karena dapat menempuh pendidikan di sekolah umum. Namun, Heumann ditolak sekolah negeri karena kekhawatiran dapat mengganggu proses pembelajaran akibat polio yang dideritanya.

Di lain sisi, Jacobson bahkan terisolasi dari lingkungan rumahnya karena ia sendiri kesulitan bergerak, apalagi untuk keluar dari apartemen dengan struktur bangunan yang tidak ramah disabilitas.

Dari pembahasan karakter ini, narasi Crip Camp bergulir ke isu besar (story-driven), yaitu setelah mereka keluar dari kamp dan menjalani kehidupan biasa.

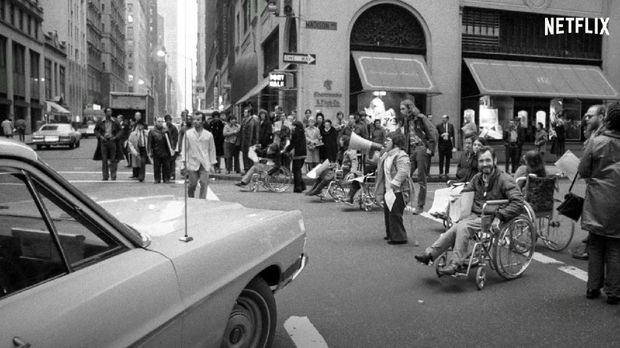

Melihat tatanan kehidupan di AS yang masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas, Heumann mengajak rekan-rekannya berdemonstrasi menuntut pengesahan Undang-Undang Rehabilitasi.

Demonstrasi yang dipimpin Judith Heumann. (Dok. Netflix) Demonstrasi yang dipimpin Judith Heumann. (Dok. Netflix) |

Salah satu bagian dari rancangan regulasi itu, yaitu Pasal 504, dapat menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, Presiden Richard Nixon memveto RUU tersebut.

Setelah demonstrasi merebak di berbagai daerah, Nixon akhirnya terdesak dan mengesahkan UU Rehabilitasi pada 1972. Namun, pemerintah tak berbuat apa pun untuk menerapkan Pasal 504 karena terlalu banyak biaya yang harus digelontorkan.

Heumann dan kawan-kawan kembali turun ke jalan. Mereka bahkan menduduki salah satu gedung pemerintahan di San Francisco selama berhari-hari.

Seorang jurnalis yang baru saja mengalami kelumpuhan karena kecelakaan ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

Tim produksi lagi-lagi sangat teliti dalam memilih karakter yang menjadi sorotan. Kehadiran jurnalis tersebut dapat menggambarkan perubahan perspektif dan pola pikir dari orang yang awalnya tak menyandang disabilitas.

Salah satu demonstrasi di Crip Camp. (Dok. Netflix) Salah satu demonstrasi di Crip Camp. (Dok. Netflix) |

Tak hanya karakter, LeBrechs juga sangat berhati-hati dalam memasukkan potongan gambar dramatis agar tak terkesan mengeksploitasi kepedihan para penyandang disabilitas.

Ambil contoh dalam demonstrasi setelah Pasal 504 diimplementasikan. Kala itu, Heumman kembali menggelar demonstrasi untuk mendesak pengesahan hukum yang lebih menyeluruh bagi penyandang disabilitas, Undang-Undang Warga Amerika dengan Disabilitas (ADA).

Kali ini, LeBrehcs memasukkan cuplikan para penyandang disabilitas yang berjuang menaiki tangga gedung parlemen demi menyerukan tuntutan mereka.

Dengan memasukkan cuplikan ini, LeBrechs dapat menyampaikan pesan gamblang bahwa penyandang disabilitas harus berjuang lebih keras untuk melakukan hal yang simpel bagi manusia biasa.

Cuplikan ini tak terasa seperti mengeksploitasi kepedihan, melainkan menunjukkan tekad dan kekuatan para penyandang disabilitas. Gambar dramatis ini pun hanya muncul sekitar satu menit, tak mendominasi film Crip Camp yang berdurasi nyaris dua jam.

Secara keseluruhan, kisah dalam film ini memang lebih luas dari sekadar "crip camp" atau "kamp penyandang disabilitas" dalam bahasa Indonesia.

Sebagian orang mungkin merasa judul Crip Camp tak menggambarkan keseluruhan isi film. Namun, LeBrechs dapat menjelaskan maksud dari pemilihan judul tersebut dengan satu bagian di akhir film.

Di penghujung film, LeBrechs bersama Jacobson dan Heumann kembali ke tanah tempat Kamp Jened berdiri.

Mereka berterima kasih dan merefleksikan dampak dari keberadaan perkemahan itu untuk kehidupan mereka, bahkan bagi para penyandang disabilitas lainnya di Amerika dan dunia.

"Datang lagi ke tempat Kamp Jened berada dapat mengingatkan kita seberapa jauh kita sudah melangkah," kata Jacobson.