Jakarta, CNN Indonesia --

Masyarakat Jawa memiliki beragam tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan tersebut tersimpan dalam karya sastra berupa primbon, babad, serat dan suluk.

Di antara deret karya sastra itu, Serat Centhini merupakan salah satu mahakarya yang hingga kini masih menjadi pegangan bagi sebagian orang Jawa.

Dilihat dari sejarahnya, karya sastra yang telah berusia ratusan tahun ini memiliki nama asli Suluk Tembangraras. Suluk ini ditulis oleh tiga pujangga besar Keraton Surakarta pada 1814 hingga 1823.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tiga penulis tersebut terdiri atas Kiai Ngabei Ranggasutrasna, Kiai Ngabei Yasadipura II, dan Kiai Ngabehi Sastradipura. Tim ini dipimpin oleh Adipati Anom Amangkunagara III.

Ia merupakan putera mahkota Kerajaan Surakarta atau Keraton Solo yang diangkat menjadi raja dengan gelar Sunan Paku Buwono V pada 1820.

Menurut budayawan dan penulis buku Saya, Jawa, dan Islam, Irfan Afifi, Adipati Anom Amangkunagara III yang saat itu masih remaja memerintahkan tiga pujangga terbaik di kerajaannya untuk membukukan seluruh kebudayaan orang Jawa yang bersumber dari kejadian nyata.

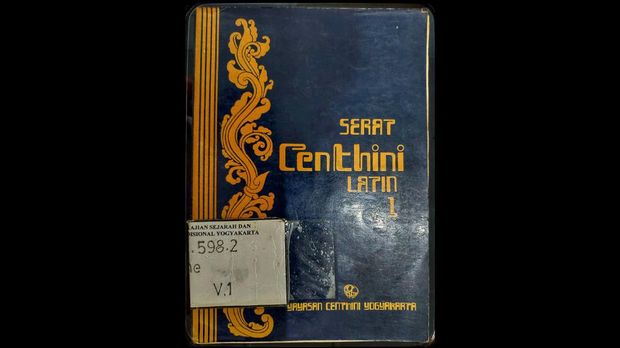

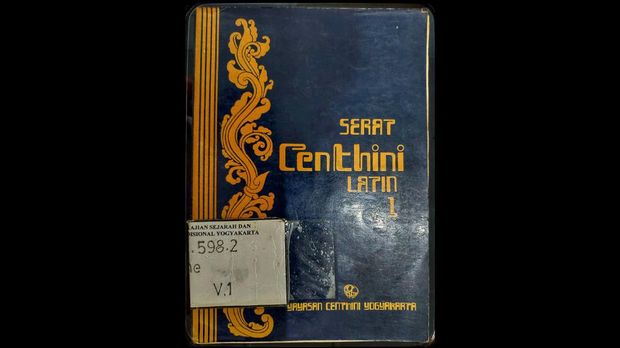

Buku terjemahan dan interpretasi Serat Centhini (Foto: Tangkapan layar web kebudayaan.kemdikbud.go.id) |

Namun dalam praktiknya, tiga pujangga tersebut juga menyelipkan cerita-cerita fiksi sehingga Suluk Tembangraras merupakan semi fiksi.

"Ada fiksinya dan historisnya, jadi seperti pembukuan kebudayaan Jawa sebelum hilang maka dibuat jadi cerita, jadi ini merekam banyak hal, seperti ensiklopedi ilmu Jawa yang dibungkus dalam narasi cerita," ujar Irfan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/6).

Ketiga pujangga ternama tersebut akhirnya merampungkan Suluk Tembangraras dalam 12 jilid yang terdiri dari 772 satuan bait.

Suluk ditulis dalam teks Jawa kuno atau Bahasa Kawi yang menjadi pendahulu bagi aksara-aksara Nusantara yang lebih modern, seperti aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Sunda.

Dalam perkembangannya, suluk ini terus menjadi pegangan orang Jawa tiap-tiap generasi. Tak hanya itu, karya sastra bernilai tinggi tersebut juga menarik pembaca dari luar masyarakat Jawa.

Meski salah satu mahakarya sastra Jawa ini secara universal menjadi rujukan bagi spiritualitas dan hubungan antar-manusia, Serat Centhini telanjur dianggap kebanyakan orang sebagai salah satu kitab laku seks masyarakat Jawa.

Aspek pedoman tata krama dan spiritualitas hingga irisannya dengan seksualitas dalam Serat Centhini coba disingkap dalam sejumlah tulisan maupun infografis lainnya. Selamat 'menyelami' artikel-artikel CNNIndonesia.com dalam seri fokus berjudul Erotika di Sastra Serat Centhini edisi Minggu (6/6).

Penerjemahan berlapis Serat Centhini bisa dibaca di halaman dua...

Alhasil, karya ini mengalami proses penerjemahan berlapis-lapis. Di awali dengan menerjemahkan teks asli yang berbahasa Jawa dan berhuruf Jawa ke dalam bahasa Jawa berhuruf Latin. Kemudian, karya sastra berbahasa Jawa berhuruf Latin tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Tercatat ada dua penerjemah untuk versi ini, yakni penerjemahan dari Tardjan Hadidjaja dan Kamajaya (1979) dalam buku berjudul Serat Centhini; Ensiklopedi Kebudayaan Jawa.

Kemudian dari tim dari Jurusan Sastra Nusantara Fakultas Ilmu Budaya UGM yang diketuai oleh Profesor Marsono (2005) berjudul Centhini Tambangraras-Amongraga yang diterbitkan Gadjah Mada University Press.

Dari versi berbahasa Indonesia tersebut, Serat Centhini lalu diterjemahkan atau tepatnya diinterpretasikan ke dalam bahasa Prancis oleh Elizabeth Inandiak, seorang jurnalis dan penulis berkebangsaan Prancis. Versi ini dibukukan dalam buku berjudul Les Chants à Dormir Debout: Le Livre de Centhini.

Dalam proses tersebut, Elizabeth Inandiak mendapat bantuan dari seorang ahli Bahasa Jawa bernama Sutanto. Ia merupakan murid Niels Mulder, ahli dalam Budaya Jawa.

Elisabeth Inandiak (tengah), merupakan salah satu penerjemah Serat Centhini dari bahasa Perancis (Foto: Arsip Pribadi) |

"Dia (Sutanto) bisa Bahasa Jawa, Bahasa Sanskerta dan Bahasa Arab, dan dia keturunan Keraton Solo meskipun tinggal di Yogya. Kami mulai bekerja berdasarkan naskah dalam Bahasa Jawa. Dia yang menerjemahkan secara harfiah ke Bahasa Indonesia. Saya yang menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Perancis naskah Suluk Tembangraras," ujar Elizabeth kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/5).

Kendati demikian, Elizabeth mengaku hanya menerjemahkan separuh dari keseluruhan Suluk Tembangraras.

"Saat itu saya belum tahu mau saya buat seperti apa. Oke saya terjemahkan dahulu. itu ada 4.000 halaman tapi kami pilih sekitar separuh kami menerjemahkan karena isinya mirip ensiklopedia yang tidak mungkin saya terjemahkan semua," lanjutnya.

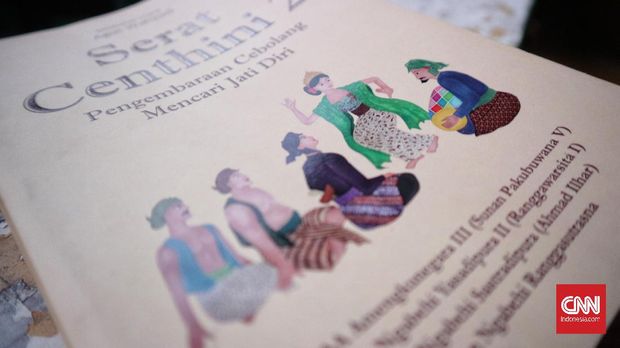

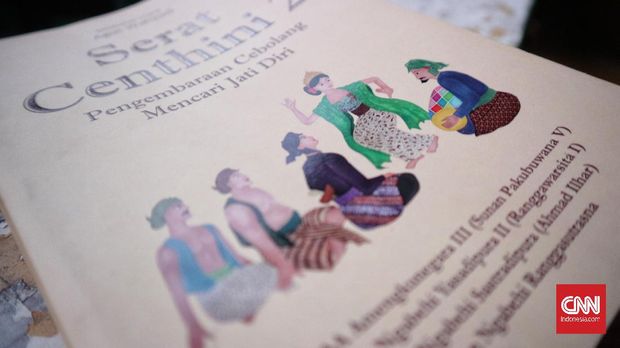

Tak berhenti di situ, cerita pengembaraan Amongraga juga dibuat dalam versi novel berjilid dengan judul Serat Centhini dalam rentang 2011 hingga 2014. Novel interpretasi Agus Wahyudi ini terdiri dari 12 jilid yang menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dipahami.

Cover buku Serat Centhini susunan Agus Wahyudi, Penerbit Cakrawala (Foto: CNN Indonesia/Fajar Fadhillah) |

Kendati telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, Serat Centhini atau Suluk Tembangraras baik dalam versi Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia maupun Bahasa Perancis tetap berpegangan pada suluk aslinya.

Termasuk dalam penggambaran jalan ceritanya yang berputar tentang kisah hidup Amongraga. Ia merupakan putra dari Sunan Giri III dari Kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki dua adik yang bernama Jayengrana dan Niken Rangcangkapti.

Amongraga dan dua adiknya berpisah setelah kediaman mereka diserang oleh pasukan Kerajaan Mataram di bawah komando Sultan Agung pada 1636.

Sebelum dikenal sebagai Amongraga, putra tertua Sunan Giri ini bernama Jayengresmi. Dalam mencari adik-adiknya, ia berkelana bersama dua santrinya yakni Gathak dan Gathuk.

Buku terjemahan dan interpretasi Serat Centhini (Foto: Tangkapan layar web kebudayaan.kemdikbud.go.id)

Buku terjemahan dan interpretasi Serat Centhini (Foto: Tangkapan layar web kebudayaan.kemdikbud.go.id) Elisabeth Inandiak (tengah), merupakan salah satu penerjemah Serat Centhini dari bahasa Perancis (Foto: Arsip Pribadi)

Elisabeth Inandiak (tengah), merupakan salah satu penerjemah Serat Centhini dari bahasa Perancis (Foto: Arsip Pribadi) Cover buku Serat Centhini susunan Agus Wahyudi, Penerbit Cakrawala (Foto: CNN Indonesia/Fajar Fadhillah)

Cover buku Serat Centhini susunan Agus Wahyudi, Penerbit Cakrawala (Foto: CNN Indonesia/Fajar Fadhillah)