Jakarta, CNN Indonesia --

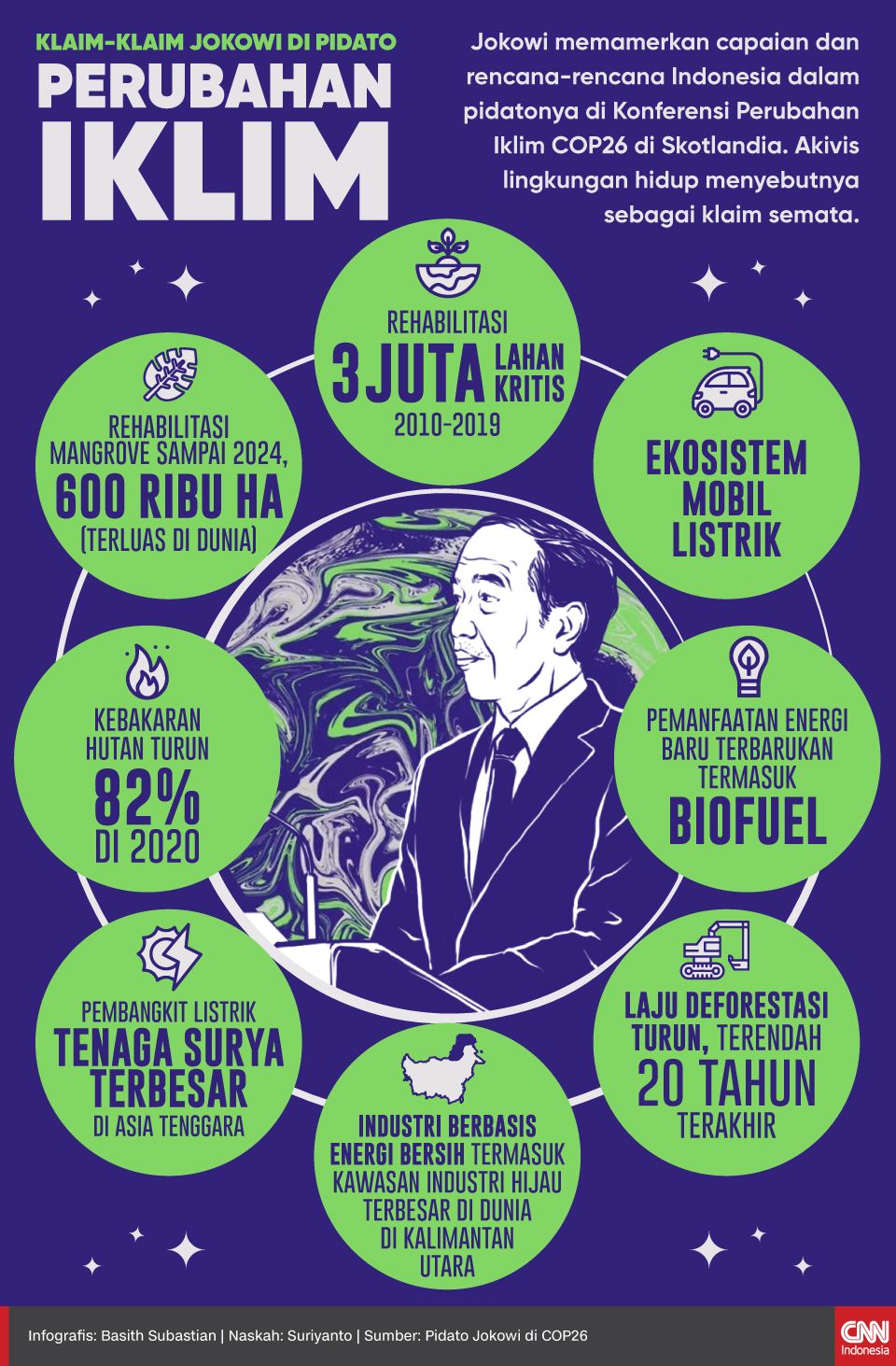

Pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Konferensi Tingkat Tinggi PBB (KTT) tentang Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia pekan ini menyita perhatian publik.

Baik dalam pidatonya di hadapan pemimpin negara-negara dunia, maupun dalam obrolan dengan sesama sejumlah pimpinan negara di sela COP26, Jokowi mengklaim telah melakukan banyak hal untuk menangani krisis iklim yang berdampak secara global.

Jokowi membeberkan klaim capaian dan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Klaim capaian tersebut di antaranya angka deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menurun, sampai pada upaya pengembangan mobil listrik untuk menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi juga menyebut angka deforestasi dan karhutla terus menurun dalam 20 tahun terakhir. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut kemungkinan capaian nett zero emission Indonesia bakal lebih cepat dari target di 2060 jika mendapatkan bantuan dari negara maju.

Dan, dia pun menjanjikan target dari program yang tengah dilakoni yakni rehabilitasi 600 hektare mangrove atau hutan bakau dalam 3 tahun--hingga 2024 mendatang atau tahun terakhir kepresidenannya di Indonesia.

Sebagai informasi, kontribusi negara maju untuk menekan angka emisi GRK memang tertera dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Dalam perjanjian komitmen perbaikan iklim antarnegara tersebut, disebut negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu negara berkembang menurunkan emisi gas rumah kaca.

Namun sesuai dengan komitmen NDC, setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk menurunkan emisi karbon dengan usaha sendiri.

"Sayangnya target penurunan emisi dengan upaya sendiri tersebut juga gagal dipenuhi. Pada 2014, 2015, 2018, dan 2019, emisi gas rumah kaca Indonesia justru melebihi ketentuan," kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (3/11).

Dua Periode SBY dan Kini Jokowi, GRK Tetap Meningkat

Menurut data Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK) pada 2020, emisi GRK nasional terus meningkat sejak 2000-2019. Beberapa faktor penyebab peningkatan ini antara lain meningkatnya sektor industri (IPPU), sampah, agrikultur, tata guna lahan (FoLU), hingga penggunaan energi tak terbarukan.

Dalam kurun waktu 2000-2010, dituliskan emisi GRK nasional masih fluktuatif di kisaran angka 500 ribu-1 juta Gigaton CO2 ekuivalen (Gg CO2e).

CNNindonesia.com pun membandingkan fakta data upaya menurunkan GRK dan kebijakan perubahan iklim di Indonesia setidaknya dalam lebih dari satu dasawarsa terakhir--atau dua kepresidenan terakhir yang kebetulan sama-sama menjabat dua periode: era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009 dan 2009-2014) dan kini Jokowi (2014-2019 dan 2019-2024).

Data itu didapatkan dari Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan Verifikasi dari Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Tahun 2021 yang mencatat perkembangan hingga 2020.

Pada masa awal kepresidenan SBY pada 2004 silam, emisi GRK masih tercatat di bawah 1 juta Gg Co2e. Pada periode pertama pemerintahan SBY, beberapa kali sempat terjadi peningkatan emisi GRK nasional, pada 2006 dan 2009 melebihi 1 juta Gg CO2e.

Memasuki periode kedua SBY, emisi GRK nasional justru terus menunjukkan peningkatan hingga menyentuh angka 1,5 juta Gg CO2e pada 2014.

Kemudian terjadinya pergantian kursi pemerintahan dari SBY ke Jokowi pada 2014 silam tak membuat angka emisi GRK menurun. Justru pada 2015, emisi karbon itu malah melonjak hampir menyentuh angka 2,5 juta Gg CO2e.

Pada dua tahun selanjutnya (2016-2017) pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan angka emisi GRK nasional berada di bawah 1,5 juta Gg CO2e. Namun angka itu kembali meningkat pada 2018-2019, emisi GRK hampir menyentuh angka 2 juta Gg CO2e.

Dari tahun ke tahun, emisi GRK nasional juga justru lebih tinggi ketimbang target penurunan emisi dengan upaya sendiri (CM1). Emisi GRK justru terlihat lebih tinggi dari target CM1 pada tahun 2014, 2015, 2018, dan 2019. Hasil emisi di 2015 justru 39 persen lebih tinggi dari target CM1.

CM1 itu-- sederhananya-- target yang dicapai untuk menekan emisi GRK dengan upaya sendiri tanpa bantuan internasional. Sementara CM2 adalah target penurunan emisi GRK target bersyarat jika ada bantuan internasional (CM2).

Dalam laporannya, KLHK mencatat hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional menunjukkan terjadi peningkatan emisi hingga sekitar 13 persen pada 2019 silam. Rincinya emisi pada 2019 adalah 1.866.552 Gg CO2e, meningkat sebesar 250.983 Gg CO2e dibanding tingkat emisi tahun 2010.

Sebagai informasi, 2010 menjadi tahun dasar perhitungan emisi GRK pada NDC.

Dalam penghitungan emisi GRK itu pun dibagi ke dalam lima sektor sumber yakni Energi, Industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan kebakaran gambut, serta limbah. Dari lima sektor itu penyumbang terbesar kenaikan GRK adalah dari sektor kehutanan dan kebakaran gambut, disusul energi.

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Sabtu (31/7/2021). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI) |

Dengan demikian, ambisi terbesar penurunan emisi Indonesia hingga saat ini masih berasal dari sektor kehutanan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2 persen hingga 38 persen pada tahun 2030. Tapi dalam lebih dari satu dasawarsa terakhir, sejalan dengan emisi GRK yang terus melaju, angka deforestasi lahan juga tercatat mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Greenpeace pada 2020, dalam kurun waktu 8 tahun (2003-2011) sebanyak 2,45 juta ha lahan mengalami deforestasi. Angka deforestasi kembali bertambah pada 2011-2019 menjadi 4,8 juta ha.

Namun--merujuk pada data yang sama--kejadian Karhutla menurun sejak 2015-2019. Kondisi tersebut mengindikasikan deforestasi terjadi bukan karena Karhutla, beberapa hal yang menjadi penyebab di antaranya pembukaan lahan untuk pemukiman, atau deforestasi untuk pembangunan.

Greenpeace juga menyebut penurunan angka karhutla bukan karena arah kebijakan pemerintah, namun lebih pada kondisi iklim di Indonesia yang menghadapi La Nina.

"Tren kebakaran hutan memang menurun sama el nina, sehingga kalau ada klaim 2020 dan 2021 ada penurunan karhutla, itu enggak bisa disebut keberhasilan karena sebenarnya dipengaruhi cuaca," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

Buka halaman selanjutnya: MenLHK soal Pembangunan tak Boleh Setop atas nama Deforestasi

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan data yang menunjukkan terus-menerusnya naik angka deforestasi lahan di Indonesia juga disebabkan kebijakan pemerintah. Ia mengatakan deforestasi didorong dua hal, pertama izin-izin berbasis lahan dan program food estate.

Izin pembukaan lahan untuk dijadikan Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit, kata dia, sejauh ini dinilai berkontribusi lebih besar pada angka deforestasi lahan di Indonesia. Di samping itu, program integrasi pengembangan pangan atau food estate juga berperan penting dalam pembukaan lahan hijau.

"Kalau dilihat saat ini, deforestasi di dorong oleh izin-izin berbasis lahan terutama kelapa sawit atau HGU. Pembukaan lahan karena alasan pangan rasanya enggak tepat. Jika yang dimaksud adalah food estate iya, food estate menyebabkan terjadinya deforestasi," kata Iqbal.

Padahal deforestasi merupakan salah satu penyumbang emisi GRK terbesar. Semakin banyak pembukaan lahan, maka semakin tinggi emisi karbon akan diproduksi.

Sementara pembabatan hutan terus terjadi, upaya reboisasi dinilai tak banyak berperan dalam memperbaiki lingkungan. Pasalnya, reboisasi tak bisa jadi jaminan mengembalikan hutan dewasa yang sudah terdeforestasi.

Ia mengatakan rehabilitasi hutan memerlukan empat tahap: penanaman (anakan), sapihan/pancang (pohon tumbuh 1,5 meter, diameter lebih dari 10 cm), tiang (diameter 10-19 cm), hingga menjadi pohon dewasa dan kembali rimbun.

"Sementara reboisasi hanya melakukan proses anakan, proses lainnya diserahkan pada alam. Jadi reboisasi 'sekian ha' itu maksudnya baru ditanami bibit, bukan langsung jadi hutan seperti sediakala," ujar Iqbal.

[Gambas:Photo CNN]

Di samping itu, pihaknya menilai pemerintah bisa disebut gagal menghentikan proses deforestasi.

Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Edo Rakhman mengatakan risiko makin tingginya deforestasi juga diperkuat kebijakan pemerintah yang dipayungi undang-undang yang dibuat bersama DPR yakni Omnibus Law UU Cipta Kerja dan/atau UU Minerba.

Pihaknya menilai laju deforestasi bisa dicegah dengan tidak memberikan izin konsesi baru, baik di sektor kehutanan, tambang batubara, minyak dan gas. Namun sistem perundang-undangan di Indonesia masih mengizinkan pembukaan lahan hutan untuk kepentingan bisnis.

"Peluang deforestasi masih tetap ada selama masih ada UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Sehingga emisi GRK tetap ada juga bukan hanya di kawasan hutan, tapi di konsesi perusahaan yang secara fisik masih banyak membuka lahan," kata Edo.

Tapi, secara terpisah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Ri Siti Nurbaya Bakar memiliki tolok ukur pandang sendiri soal deforestasi. Saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11), Siti mengatakan pembangunan besar-besaran di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon ataupun deforestasi.

Siti menyatakan FoLU Net Carbon Sink 2030 tak bisa diartikan sebagai nol deforestasi (zero deforestation). Ia menegaskan hal tersebut perlu dipahami semua pihak atas nama kepentingan nasional.

Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, katanya, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (di antaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.

''Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,'' tegas Siti dalam siaran persnya, Rabu (3/11).

[Gambas:Video CNN]

Siti pun mengklaim dengan menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation bisa dikatakan sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk ketetapan nilai dan tujuan (values and goals establishment), serta membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Ia menyatakan kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan.

''Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia,'' ujar dia yang juga dikenal sebagai politikus NasDem.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak untuk berhati-hati memahami deforestasi dan tidak membandingkannya dengan terminologi deforestasi negara lain, karena di situ ada persoalan cara hidup. Gaya hidup, kata dia, termasuk tentang definisi rumah huni menurut masyarakat Indonesia yang berbeda dengan persepsi di Eropa, Afrika, dan lainnya.

Buka halaman selanjutnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan Indonesia tak mungkin menarik target net zero emission (NZE) atau emisi balans di 2060 menjadi 2050 sebagaimana target global. Namun, ia optimistis Indonesia bisa mencapai negatif emisi di sektor kehutanan pada 2030 mendatang.

Siti Nurbaya mengatakan hal itu berpotensi terjadi sebab pada 2020 lalu, Indonesia berhasil menekan emisi di sektor kehutanan.

"Jadi pada tahun 2020 kita bisa bilang dari sektor kehutanan emisi karbonnya bisa ditekan. Bahkan nanti 2030 seterusnya bisa negative emission," kata Siti Nurbaya dalam Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/11).

Siti Nurbaya mengklaim, keberhasilan itu buah dari upaya-upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah. Ia menyebut pihaknya telah melakukan implementasi yang baik di lapangan. Bahkan, kata dia, pihaknya juga sudah menegakkan hukum.

"Maka kita berani mengatakan bahwa khusus untuk hutan maka kita akan forest land use net carbon sink," ujar dia.

Meski begitu, Siti Nurbaya juga mengakui bahwa Indonesia secara keseluruhan sulit mencapai Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi pada 2050. Dalam sektor Energi sendiri, pihaknya menilai kemungkinan baru bisa dicapai Indonesia pada 2054.

"Kalau kita dari sektor energi kemungkinan paling cepat itu 2054, 2056. Oleh karena itu, secara formal kita masih pakai term 2060," ucapnya.

Siti Nurbaya menyebut hal itu sudah disesuaikan dengan kemampuan Indonesia. Selain itu, target NZE itu juga sudah sesuai dengan perhitungan emisi karbon yang telah dihasilkan, mulai dari sektor kehutanan sampai penanganan limbah sampah.

"Posisi Indonesia sendiri kita akan masuk di 2060, tetapi sudah tak mungkin bisa ditarik ke depan. Itu bisa dihitung dari angka angka angka energi, industri, juga penangan limbah dan sampah," kata dia yang juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Meski begitu, kata Siti Nurbaya, dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang terpenting adalah keberlanjutan. Ia mengklaim, pihaknya akan terus berupaya dalam menurunkan dampak perubahan iklim.

"Tapi yang paling penting sebetulnya dalam emisi dan penerapan agenda perubahan iklim ini adalah continuity. Jadi kita terus-terusan, bukan habis matok angka lalu berhenti enggak kerja. Bukan!" ujarnya.

Sebagai informasi, negara-negara bekerja sama untuk mengatasi masalah iklim di bawah Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Convention on Climate Change -UNFCCC). UNFCCC mengadakan pertemuan setiap tahun melalui Committee on Parties (COP).

Pada COP21 di Paris, para negara yang tergabung membuat kesepakatan untuk berkomitmen dalam membuat target penurunan emisinya, yang disebut Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia sendiri sebelumnya sudah melakukan ratifikasi konvensi tersebut ini pada 2016 silam. Ratifikasi itu ditandai dengan keluarnya UU nomor 16 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

[Gambas:Video CNN]

COP tahun ini merupakan ke -26 dan digelar di Glasgow, Skotlandia. Pada COP-26 ini, residensi Inggris mendorong agar NZE bisa ditekan pada pertengahan abad ini atau 2050.

Namun, pada Juli 2021 lalu Indonesia menyerahkan NDC dengan menargetkan penurunan emisi di 2030. Targetnya penurunan emisi mencapai 29-41 persen. Selain itu, NZE ditargetkan tercapai pada 2060 mendatang.

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Sabtu (31/7/2021). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Sabtu (31/7/2021). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)