Jakarta, CNN Indonesia --

Krisis iklim ternyata bukan cuma isapan jempol. Sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia sudah merasakan dampak langsung dari krisis iklim. Masalahnya, sudah cukupkah yang dilakukan pemerintah buat menangkalnya?

Dampak krisis iklim yang sangat terasa bagi kehidupan sehari-hari di antaranya, cuaca ekstrem, krisis air bersih, suhu kian memanas, hingga kemarau berkepanjangan yang memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Tanah Air.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan suhu rata-rata di Indonesia melonjak drastis. Untuk tahun ini saja, suhu rata-rata Indonesia naik 0,4 derajat Celsius.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut BMKG, seharusnya rata-rata suhu di Indonesia berkisar 26,6 derajat Celsius. Nyatanya, rata-rata suhu sudah mencapai 27 derajat Celsius, bahkan suhu maksimum di Indonesia sudah mencapai 38 derajat Celsius.

Meningkatnya suhu panas ini juga berimbas pada kenaikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 499 kejadian karhutla sepanjang Januari sampai Agustus 2023.

Angka itu lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut BNPB sejak 2020 hingga 2022, jumlah kejadian karhutla selalu di bawah 300, tapi saat ini jumlah kejadian karhutla sudah tembus lebih dari 300.

Manis di bibir, memutar kata

Joko Widodo sudah menjabat sebagai presiden Indonesia selama dua periode, yakni pada 2014-2019 dan 2019-2023. 20 Oktober ini menandakan sembilan tahun kepemimpinan Jokowi di Indonesia.

Lalu, apa saja yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk menanggulangi krisis iklim yang terjadi?

Pada 2015, Indonesia jadi salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Di bawah perjanjian itu, negara-negara menyerahkan janji mereka untuk mengurangi emisi, yang dikenal sebagai Nationally Determined Contribution (NDC).

Pemerintah RI pun menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.

Namun demikian, komitmen tersebut dikritik. Climate and Energy Researcher Greenpeace Indonesia Aldila Isfandari menilai komitmen itu cukup longgar melihat dari revisi yang diambil dari NDC yang telah di-submit sebelumnya.

Tak hanya itu, Aldila menilai dari sektor energi dan BAU (Business As Usual) menuju 2030 masih longgar yang membuat komitmen untuk memenuhi target penurunan emisi gagal tercapai.

"Bicara soal gagal, sebenarnya kalau kita lihat NDC Indonesia yang sudah di submit bahwa kita bilang mau kurangi emisi kaca 29 persen di 2030 masih sangat tidak ambisius. Jadi sebenarnya komitmen ini dinilai longgar. Indonesia sudah gagal memenuhi itu," kata Adila saat itu.

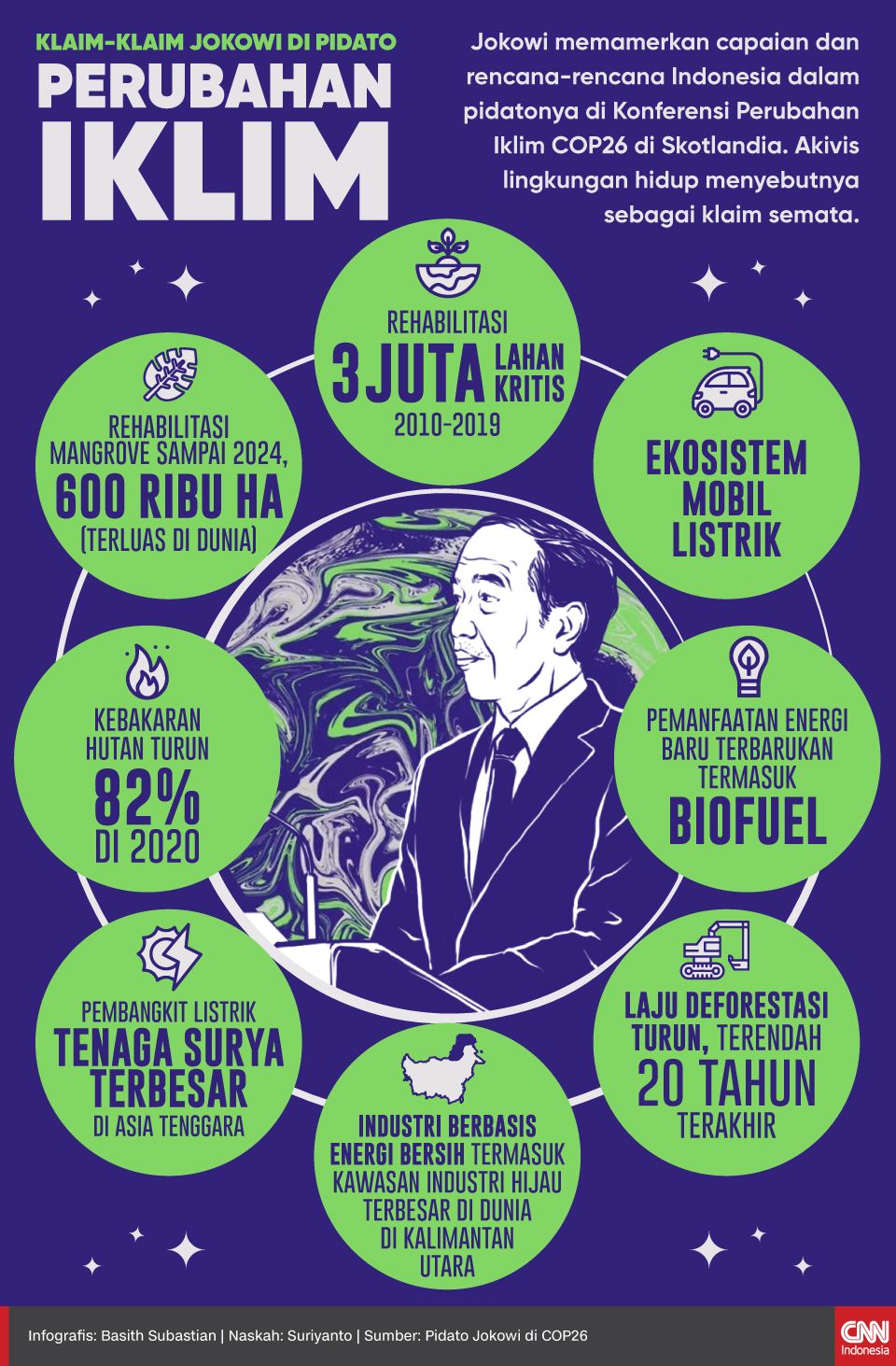

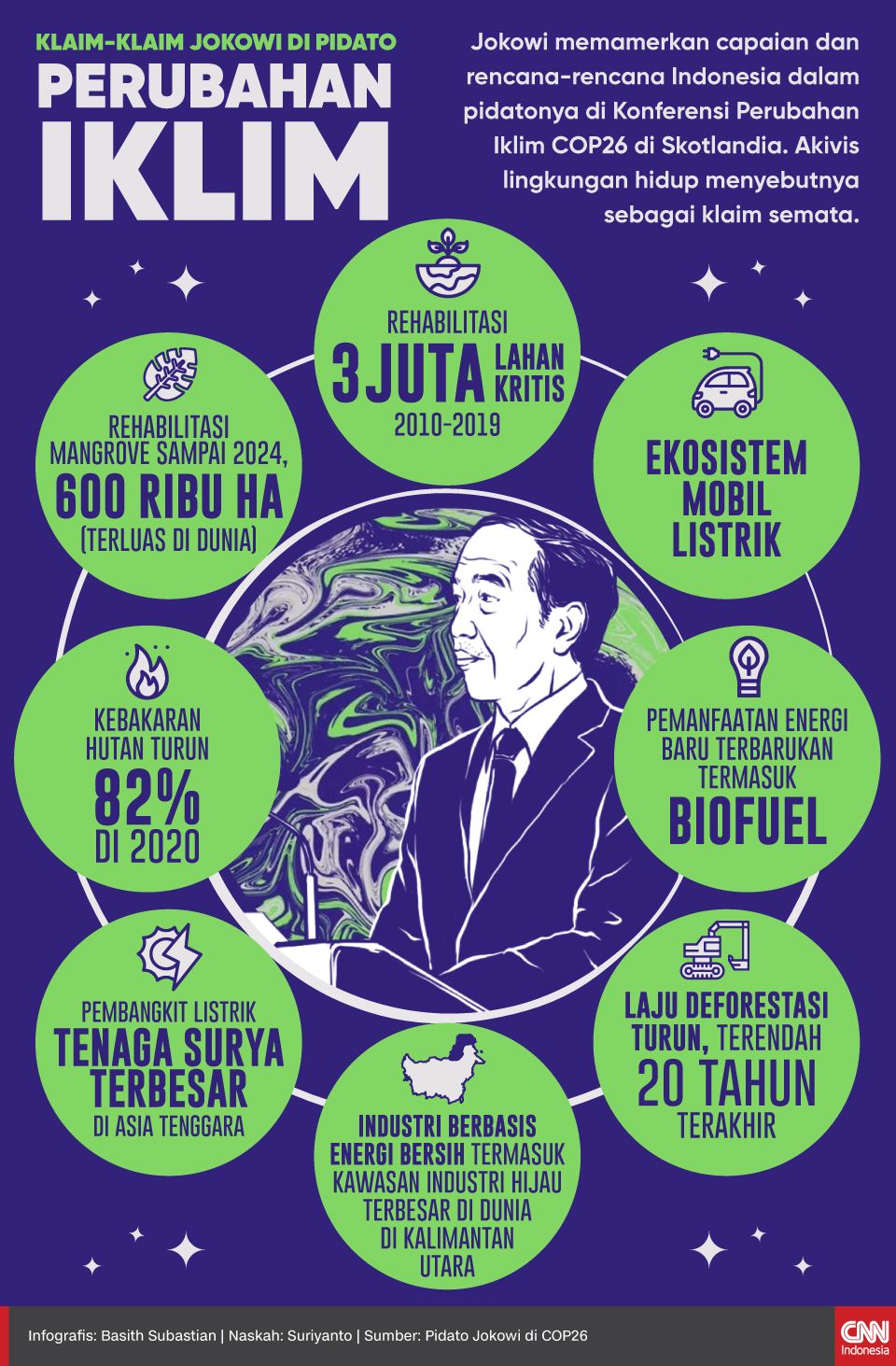

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP 26 yang digelar di Glasgow, Skotlandia, 2021 silam, Jokowi menyampaikan pidatonya mengenai krisis iklim. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa perubahan iklim adalah "ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global".

Klaim-klaim Jokowi di Pidato Perubahan Iklim (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian) |

Basa-basi emisi di halaman selanjutnya...

Jokowi mengungkapkan salah satu yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi krisis iklim adalah dengan menurunkan angka deforestasi, atau peristiwa hulangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain.

"Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Ia menyebut laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir," kata Jokowi dalam pidatonya.

Selain itu, Jokowi mengklaim Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai di tahun 2024, dan menjadikannya terluas di dunia. Jokowi juga menyebut Indonesia telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019.

Merujuk laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), angka deforestasi Indonesia memang berubah secara fluktuatif.

Laporan tersebut mencatat deforestasi Indonesia pada periode 2019-2020 mengalami penurunan sampai 75 persen, atau sebesar 115,5 ribu hektar, dibandingkan periode 2018-2019 yang mencapai 462,5 ribu hektar. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode 2017- 2018 yang sebesar 439,4 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2016-2017 angkanya mencapai 480 ribu hektare.

Namun begitu, pidato Jokowi di COP 26 mendapat sindiran dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace Indonesia. Menurut Greenpeace, pidato Jokowi di KTT COP 26 itu omong kosong.

"Boleh dikatakan bahwa klaim-klaim Jokowi seluruhnya adalah omong kosong," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M Iqbal Damanik.

Seain itu, angka penurunan Karhutla sampai 82 persen di tahun 2020-2021 yang disampaikan di KTT COP 26 itu tak bisa dianggap sebagai keberhasilan Jokowi. Sebab, penurunan angka karhutla itu lebih banyak dipengaruhi faktor alam.

Basa-basi tekan emisi

Dalam pidatonya di COP 26, Jokowi juga menyinggung penggunaan kendaraan listrik, bio-fuel, dan pengembangan industri berbasis clean energy sebagai upaya untuk menekan emisi.

Atas dasar itu, pemerintah kemudian mendorong percepatan peralihan dari kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Pemerintah juga memasukkan penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu rencana aksi mitigasi yang termuat dalam NDC.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan subsidi untuk setiap pembelian kendaraan listrik.

Per April kemarin, pemerintah menerapkan insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen untuk setiap pembelian mobil listrik. Sementara, untuk motor listrik, pemerintah memberikan bantuan subsidi sebesar Rp7 juta untuk setiap pembelian motor listrik.

Namun begitu, pemberian subsidi dan insentif ini mendapat respons negatif dari berbagai kalangan.

Bakal calon presiden Anies Baswedan sempat mengkritik kebijakan ini sebagai langkah yang tidak tepat apabila ingin mengatasi masalah polusi udara.

[Gambas:Infografis CNN]

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies saat itu.

Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menyatakan mesti ada 110 juta kendaraan pada 2030 agar Indonesia mencapai target bebas emisi di 2050.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai target yang ditetapkan masih belum sejalan dengan Persetujuan Paris untuk membatasi kenaikan temperatur bumi 1,5 derajat Celcius pada 2050.

[Gambas:Infografis CNN]

"Menurut studi IESR untuk mencapai bebas emisi pada 2050, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat listrik harus mencapai 110 juta unit di 2030," kata Fabby.

Di sisi lain, mendorong kendaraan listrik untuk mengurangi emisi terkesan sia-sia jika sumber listriknya masih dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara.

Siasat bursa karbon di halaman selanjutnya...

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai PLTU batu bara tak sejalan dengan pengembangan EV.

Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan, seperti air, surya, dalam proses produksi listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi.

Pemanfaatan energi terbarukan sebagai penghasil listrik juga dapat mengurangi secara perlahan 61 persen sumber listrik dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang bersifat polutif.

"(Pemanfaatan energi terbarukan) mengurangi secara perlahan 61 persen sumber listrik Indonesia dari PLTU batu bara yang walaupun murah, tetapi, sangat polutif, yang tampaknya tidak sejalan dengan logika tujuan pengembangan EV (kendaraan listrik) jika ditujukan sebagai kendaraan bersih polusi tersebut," kata dia.

Merujuk catatan Greenpeace, saat ini pembangkit listrik masih didominasi tenaga batu bara. Menurut The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pada 2030, penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik harus turun sebanyak 80 persen dari posisi 2010.

Sementara, Indonesia berencana menambah kapasitas PLTU batu bara baru sebanyak hampir dua kali lipat dari kapasitas beroperasi saat ini, di mana semua PLTU baru tersebut akan dibangun dalam satu dekade (2019-2028).

Menurut Greenpeace penambahan PLTU batu bara ini sama saja dengan mengunci emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 40 tahun ke depan.

"Dengan demikian, total kapasitas PLTU pada 2028 sebesar 55 gigawatt dengan taksiran emisi sekitar 330 juta ton per tahun, bila semua beroperasi. Energi terbarukan hanya sekitar 14,69 persen dari bauran energi saat ini. Padahal target 2025, porsinya harus mencapai 23 persen dan untuk mencapainya perlu tambahan pembangkit dari energi terbarukan sebesar 10.000 MW," tulis Greenpeace dalam laman resminya.

Bursa karbon, jalan sesat atasi krisis iklim

Baru-baru ini Jokowi meluncurkan bursa karbon. Ia berharap kehadiran bursa karbon dapat berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

"Hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran bursa karbon di Gedung Bursa Efek Indonesia akhir September lalu.

Berdasarkan catatannya, Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi kredit karbon sebanyak 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Merujuk Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023, bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon.

Sementara, perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran karbondioksida atau gas rumah kaca.

Mengutip Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perdagangan karbon juga ditujukan untuk mengendalikan perubahan iklim.

[Gambas:Photo CNN]

Selain itu, kehadiran bursa karbon juga sebagai cara Indonesia berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius hingga 1,5 derajat celcius.

Namun demikian, langkah ini juga dikecam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menyebut bahwa perdagangan karbon adalah "jalan sesat untuk mengatasi perubahan iklim".

Menurut Walhi perdagangan karbon hanya sebuah modus untuk mempertahankan ekstraktivisme, finansialisasi alam, sembari melakukan praktik greenwashing.

"Walhi sejak dulu tentunya menolak ekstraktivisme yang telah menyebabkan krisis iklim dan krisis multidimensi di Indonesia. Banyak masyarakat yang harus mengalami penggusuran dan hidup dalam keterancaman yang disebabkan konflik agraria. Finansialisasi alam dan greenwashing hanya akan memperburuk situasi," kata Walhi dalam keterangan di laman resminya.

[Gambas:Video CNN]

Klaim-klaim Jokowi di Pidato Perubahan Iklim (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

Klaim-klaim Jokowi di Pidato Perubahan Iklim (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)