Jakarta, CNN Indonesia --

Alih-alih menuntaskan pembangunan Giant Sea Wall di Teluk Jakarta yang amat mahal, studi mengungkap pentingnya membereskan dulu masalah lain yang lebih genting, terutama anjloknya tanah ibu kota.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta proyek tanggul laut raksasa itu digenjot. Baginya, megaproyek itu adalah jawaban buat fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di RI.

"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo, dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar pendukung paslon nomor urut 2, mengungkapkan biaya untuk membangun Giant Sea Wall itu mencapai Rp164,1 triliun.

Dorongan penuntasan proyek ini senada dengan hasrat lama Presiden Jokowi yang belum kesampaian.

"Urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan, tetapi dalam jangka panjang memang giant sea wall itu harus juga segera dikalkulasi dan segera dimulai," kata dia, usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional, Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN), mengkritik seminar tersebut seolah-olah menjadikan Giant Sea Wall sebagai satu-satunya jawaban solusi yang mutlak yang harus dilakukan Pemerintah.

"Padahal masalah isu baik sosial-ekonomi dan teknis lingkungan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1).

"Proyek tersebut tidak menyelesaikan masalah kritis tetapi hanya menjadi solusi palsu untuk mengeruk keuntungan ekonomi," lanjut dia.

Tiga fase proyek

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjelaskan signifikansi proyek bernilai total Rp5.677 Triliun itu terkait posisi Jakarta yang 40 persen wilayahnya merupakan dataran rendah yang berada di bawah muka air laut pasang.

Sementara, lebih dari separuh penduduk Jakarta tinggal di area pesisir dan aktivitas perekonomian utama perkotaan juga banyak berkembang di kawasan ini.

Efeknya, "banjir di kawasan pesisir Jakarta diperburuk dengan menurunnya muka tanah akibat ekstraksi pemanfaatan air tanah dalam yang berlebihan."

Untuk itu, KPPIP menilai perlu ada mega proyek Giant Sea Wall, atau resminya bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang dilakukan dalam tiga tahap yang intinya terdiri dari tanggul pantai dan tanggul laut.

Pertama, Fase A, yang menjadi satu-satunya prioritas KPPIP, dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014, atau di akhir masa Pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Fase A disebut dengan tanggul pantai, kenapa? karena dia adanya di pantai. Itu tugasnya salah satunya melindungi dari rob, banjir rob. Kita buat itu karena adanya emang di pesisir. Jadi berhadapan langsung dengan pantai atau pemukiman," kata Kabid Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ciko, saat dikonfirmasi, Rabu (4/1/2023).

Airlangga menyebut fase ini butuh dana Rp16,1 triliun (Kementerian PUPR Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun).

Fokusnya tahap ini adalah penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Merujuk data yang diperoleh CNNIndonesia.com per 2022, target pembangunan tanggul pantai di pesisir utara sepanjang 46 kilometer. Namun, pengerjaannya baru selesai sekitar 13 kilometer.

Sisa 33 kilometer pembangunan tanggul pantai itu akan dikerjakan oleh Pemprov DKI sejauh 11 kilometer, Kementerian PUPR sejauh 11 kilometer, dan sisanya oleh PT Pelindo II atau KSOP Sunda Kelapa.

Meski baru sebagian, pakar menilai ada dampak positif dari tanggul pantai Jakarta berupa pengurangan titik banjir rob.

"Setelah dibuat tanggul-tanggul, meski belum selesai, itu sudah mengurangi titik banjir rob. 2007 lebih dari 20 lokasi. Sekarang itu tersisa delapan lokasi saja," ungkap peneliti geodesi dan geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, dalam wawancara video konferensi dengan CNNIndonesia.com, Kamis (10/2/2022).

Kedua, Fase B. Fokusnya adalah membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar, diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun, sejauh ini tahap tersebut belum juga jalan.

Airlangga menilai fase ini butuh dana Rp148 triliun.

Ketiga, Fase C berfokus pada pembangunan tanggul luar timur, yang pada rencana awal, akan dibangun setelah 2023.

"Tanggul laut itu adanya di fase B dan fase C. Fase B dan C ada menjorok ke laut, seperti itu. Dia tidak berbatasan langsung dengan pantai atau pesisir. Fase B dan C dikerjakan oleh Kementerian PUPR," kata Ciko.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga mengakui saat ini pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih terfokus pada tanggul di bibir pantai.

"Giant Sea Wall belum mulai kerjaannya, tapi kalau tanggul pantai, itu dikerjain kita sekarang. Kalau tanggul lautnya belum ada kerjaan apa-apa sekarang," ungkap Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ciko, Rabu (23/2/2022).

Dalam prosesnya, pembangunan proyek ini tak selalu berjalan sesuai rencana. Proyek reklamasi ini ditolak oleh warga dan aktivis lingkungan, selain sempat dihentikan tahapannya oleh beberapa gubernur DKI.

EKOMARIN menilai tanggul Jakarta memiliki desain yang tak bersahabat dengan lingkungan bak septic tank raksasa, menyulitkan nelayan mencari ikan, hingga pembenaran reklamasi oleh pengembang.

Masalah penurunan muka tanah di halaman berikutnya...

Posisi Jakarta yang sebagiannya ada di bawah permukaan air laut itu dipicu terutama oleh penurunan muka tanah. Apa kenaikan air laut tak signifikan?

Pada 2020, wilayah DKI yang sudah berada di bawah permukaan laut bertambah 9.556 hektare atau 14,43 persen dari total wilayah Jakarta.

"Hampir 20 persen total wilayah Jakarta di bawah laut. Penurunan tanah lah yang signifikan menyebabkan banjir rob. Dan sekarang tidak terbantahkan," ungkap Heri Andreas.

Menurut hasil studinya dengan jalan memakai global positioning system (GPS) untuk mengukur ketinggian daratan terhadap permukaan laut di titik yang sama secara berulang, permukaan tanah di DKI rata-rata mengalami penurunan 1-20 cm per tahun.

"Saya sudah 20 tahun mengukur di Jakarta, di titik koordinat yang sama, ternyata tingginya berubah," kata Dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB tersebut.

"Ternyata penurunan [tanah]-nya ada yang sampai 10 cm per tahun, bahkan 20 cm per tahun. Dalam 10 tahun udah 1 meter. Kemudian kalau 100 tahun akan ada penurunan 10 meter. Inilah yang paling signifikan sebagai penyebab banjir rob. Karena kan tanah turun terus, lama-lama di bawah laut," urai dia.

Sementara itu, menurut kajian satelit lembaga antariksa AS (NASA), kenaikan permukaan air laut secara global sejak 1993 hingga 2 Mei 2022 mencapai 101,2 mm (10,1 cm), atau 3,3 mm per tahun. Jauh dari angka penurunan muka tanah Jakarta.

Lalu apa pemicu penurunan tanah itu?

Heri mengungkap beberapa faktor, seperti beban dari bangunan, aktivitas tektonik, pengambilan air tanah yang berlebihan, hingga pemadatan tanah atau kompaksi secara alamiah.

Dan penyedotan air tanahlah yang tercatat paling signifikan.

Untuk meneliti faktor apa yang paling signifikan, Heri dan tim peneliti memakai data pengukuran dan pemodelan. Hasilnya, kompaksi alamiah berkontribusi 1-2 cm per tahun (10-20 persen terhadap penurunan muka tanah tahunan).

Beban infrastruktur dan urukan, menurut data pemodelan, data empiris, dan pengambilan sampel batuan, berkontribusi 1-2 cm per tahun.

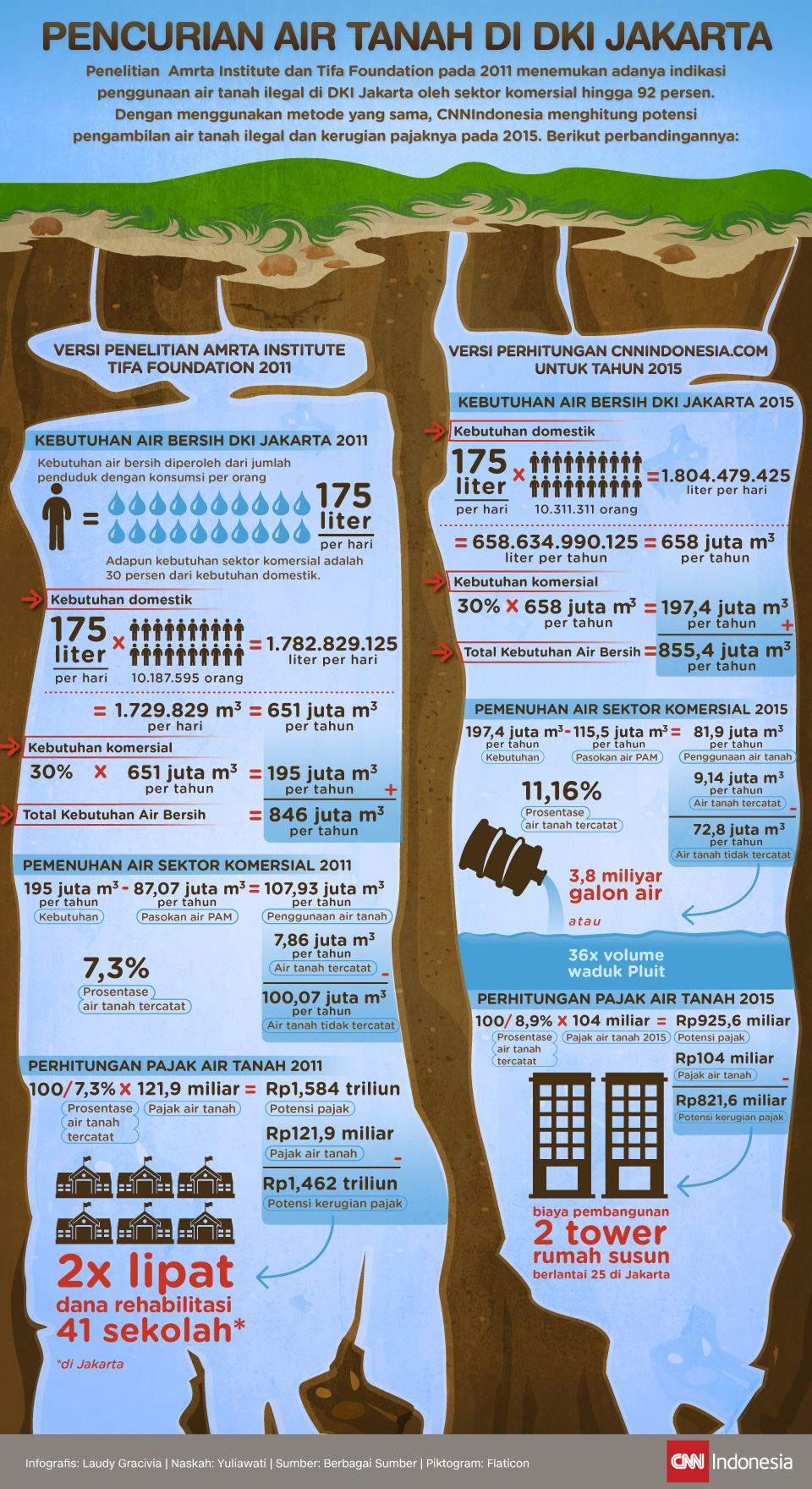

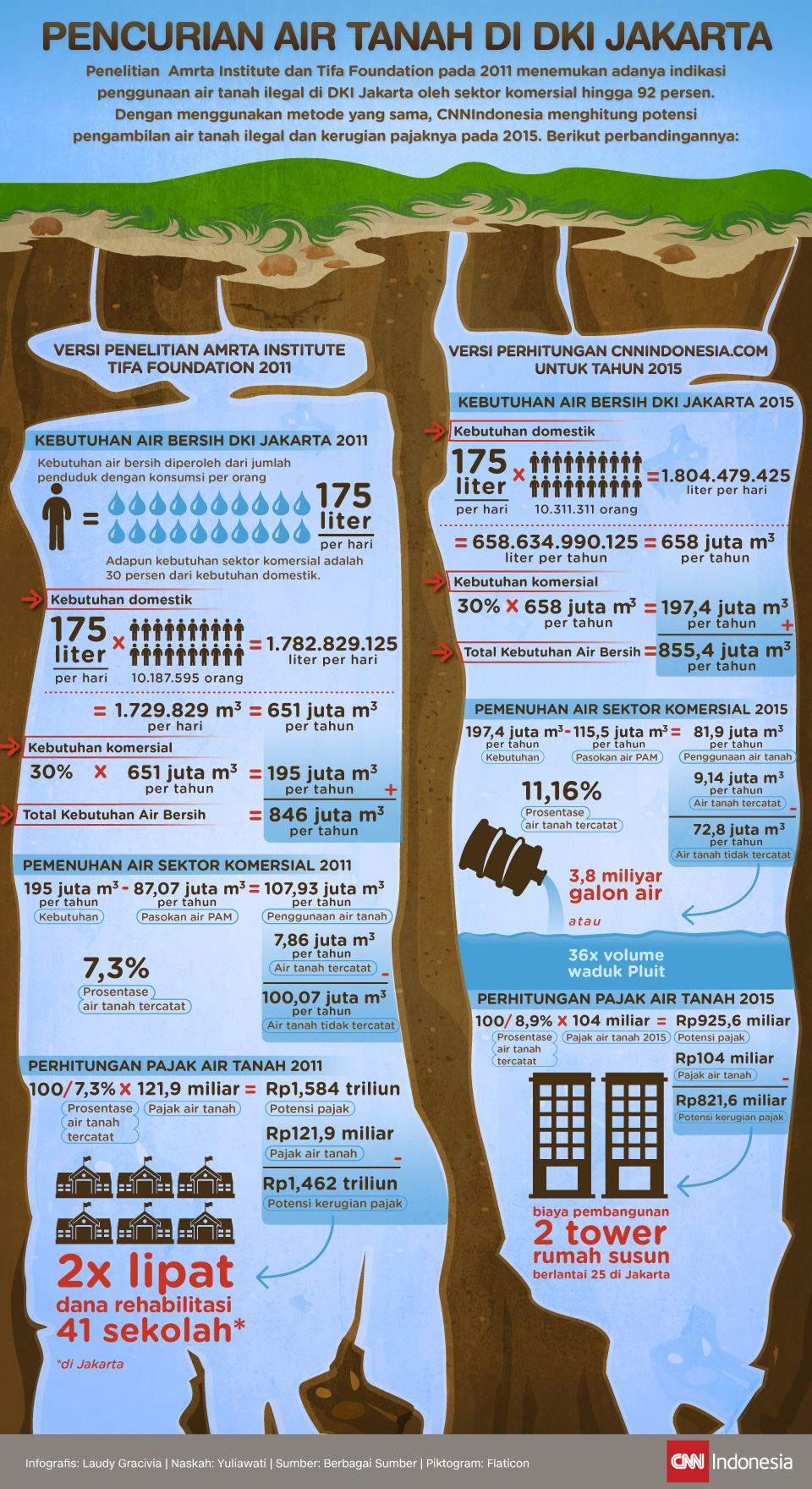

Infografis Pencurian Air Tanah DKI Jakarta. Infografis Pencurian Air Tanah DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia) |

"Kita kurangkan 2 cm kompaksi alamiah, kita kurangkan 2 cm dari beban infrastruktur dan urukan, berarti 6 cm [disumbang oleh] eksploitasi air tanah," ujar Heri.

Apa tak ada kontribusi efek tektonik terhadap penurunan tanah Jakarta?

Heri kemudian mengkaji kaitan tektonik di berbagai titik di Indonesia dengan penurunan tanah. Hasilnya, itu berkontribusi 1 hingga 3 mm atau maksimal 3 persen dari penurunan tanah rata-rata.

"Setelah meneliti ketahuan [bahkan] ada [muka tanah] yang naik di wilayah Pelabuhan Ratu, wilayah Ujung Kulon. Ternyata sebagian pulau Jawa naik," tukas dia.

Endra S Atmawidjaja pun sepakat dengan para pakar soal eksploitasi air tanah berlebih yang memicu penurunan muka tanah.

"Jadi artinya laju penurunan muka tanah atau land subsidence itu 1-10 cm per tahun," ucapnya, saat dihubungi, Rabu (23/2/2022).

"Ada eksploitasi pengambilan air tanah yang berlebihan yang sudah berpuluh-puluh tahun untuk konsumsi masyarakat dan itu yang penyebabnya. Selain faktor lain yaitu sea level rise akibat perubahan iklim. Jadi tanah turun, laut naik, makanya masuk ke darat," ujar dia.

Studi Masyhur Irsyam (2016) pun mengungkap penyebab dominan penurunan muka tanah adalah ekstraksi air tanah (40-70 persen atau 4-6 cm per tahun).

Sisanya, beban bangunan bertingkat tinggi (10 persen atau 1 cm per tahun); kompaksi natural urugan tanah (20-50 atau 1,5-5 cm per tahun); dan aktivitas tektonik (5 persen atau kurang dari 0,5 cm per tahun).

[Gambas:Photo CNN]

EKOMARIN pun menilai "penyebab land subsidence yang harus diselesaikan lebih dahulu."

"Kita dapat berkaca dari pengalaman negara lain seperti Jepang di Tokyo dan Thailand di Bangkok, penurunan muka tanah dapat berangsur berkurang dengan penghentian sama sekali penggunaan air tanah," ungkap lembaga tersebut.

"Pengalaman Tokyo dimulai sejak 1950 selama dua dekade hingga 1970 menghentikan penggunaan air tanah berhasil menurunkan rerata land subsidence."

Marthin Hadiwinata dari EKOMARIN mencontohkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada penyetopan penyedotan air tanah.

Yakni, moratorium pembangunan bangunan pusat perbelanjaan di Jakarta oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo pada 2011, dan penghentian penggunan air tanah oleh Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

Kritik lain terhadap Giant Sea Wall di halaman berikutnya...

Marthin Hadiwinata dari EKOMARIN juga memaparkan beberapa titik kritis lain yang disoroti kalangan aktivis selain penyelesaian penyebab penurunan muka tanah.

Pertama, masalah flushing dan sendimentasi.

Giant Sea Wall ini berpotensi memicu perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai, hidrologi, dan potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi.

Peningkatan kecepatan arus juga akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem di Kepulauan Seribu akibat meningkatnya transportasi material, termasuk bahan pencemar dan sedimen.

"Dampak lain yang diterima karena sifat dinamisnya laut adalah pertumbuhan karang di Kep. Seribu yang akan terganggu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen."

Kedua, pencemaran air di wilayah tertutup tanggul laut.

Menurut Widjo Kongko, peneliti Balai Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP BPPT), pembangunan NCICD itu akan memicu penurunan kualitas air di dalam perairan wilayah tanggul laut.

Penurunan kualitas air ditandai dengan perubahan signifikan parameter lingkungan, seperti kenaikan biological oxygen demand (BOD) lebih dari 100 persen, penurunan dissolved oxygen (DO) lebih dari 20 persen, dan penurunan salinitas air lebih dari 3 persen.

Ketiga, privatisasi dan skses air perpipaan.

EKOMARIN menyebut akses air bersih disebabkan oleh adanya privatisasi pengelolaan air bersih di Jakarta.

Privatisasi air yang berjalan selama 25 tahun dengan perjanjian antara PDAM Jakarta Raya dengan PT. Palyja dan PT Aetra memang telah resmi berakhir pada Februari 2023.

Namun, Gubernur Anies menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT MOYA Indonesia mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling.

[Gambas:Infografis CNN]

Keempat, politik dagang Pemerintah Kerajaan Belanda.

EKOMARIN menyatakan Proyek Tanggul laut ini menjadi adalah salah satu proyek strategis nasional.

Perencanaan proyek tanggul laut ini awalnya bernama JCDS sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa untuk korporasi multinasional asal Belanda.

"Yang kemudian akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jasa pengerukan dan reklamasi."

Kelima, kerugian buat nelayan di Teluk Jakarta.

Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan. Sebanyak 33.500 nelayan tercatat mendiami wilayah ini.

"Pembangunan tanggul laut akan berdampak kepada nelayan kecil yang mengelola sumber daya laut di Teluk Jakarta," kata EKOMARIN.

Menurut Ramadhan et al. (2016), potensi kerugian nelayan dari hilangnya wilayah perairan akibat megaproyek ini mencapai Rp94.714.228.734 (Rp94,7 miliar) per tahun, kerugian pembudidaya kerang Rp98.867.000.591 (Rp98,9 miliar) per tahun, kerugian pembudidaya ikan di tambak Rp13.572.063.285 (Rp13,6 miliar) per tahun.