Jakarta, CNN Indonesia --

Tepat hari ini, satu abad yang lalu, bayi laki-laki bernama Soeharto lahir dari rahim Sukirah, di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Meski masa kecilnya dihiasi dengan kehidupan serba sulit, ia kelak bakal mencengkram Indonesia selama 32 tahun lewat kuku-kuku militer dan cuci otak rakyat via isu PKI.

Dalam buku 'Soeharto, dalam Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi', seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. (1989), Soeharto, menceritakan bahwa anak ketiga dari pasangan Kertosudiro-Sukirah itu melalui masa kecil dalam kondisi sulit meski tetap menerima banyak cinta keluarganya.

Kertosudiro, seorang duda yang dari pernikahan pertama memiliki dua orang anak, bekerja sebagai seorang ulu-ulu, petugas desa pengatur air. Untuk menghidupi keluarga, ia bertani di atas tanah lungguh, tanah garapan yang diberikan selama ia memikul tugas di desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak lama setelah Soeharto lahir, ayah dan ibunya bercerai. Belum genap 40 hari, ia kemudian berpisah dengan ibunya lantaran dibawa ke rumah Kromodiryo, adik kakeknya.

Mbah Kromo, begitu Soeharto memanggilnya sangat menyukai Soeharto kecil dan sering membawa bocah itu ke sawah ketika bertani.

Suatu waktu, Soeharto pernah menebang pohon pisang dengan sebuah sabit, namun benda tajam itu terlepas dari tangannya dan melukai kakinya. Awalnya seisi rumah menganggap kejadian itu biasa saja. Namun ternyata luka itu menjadi borok.

"Maka Mbah Kromo menjadi risau dan beliau lah yang mengobati saya dengan penuh kasih sayang. Memang terasa sekali betapa sayangnya beliau kepada saya," kata Soeharto, yang juga pernah menggembala ternak milik kakeknya, Atmosudiro.

Sejak itu, ia kerap berpindah pengasuhan, dari ibunya yang menikah lagi dengan Atmopawiro, pamannya Prawirowihardjo, di Wuryantoro, pamannya yang lain Sulardi, teman ayahnya, Hardjowijono, di Wonogiri. Mereka semua menerimanya dengan tangan terbuka.

Soeharto lantas kembali ke Kemusuk, dimana dia bersepeda setiap hari ke sekolah menengahnya di Yogyakarta. Usai lulus, ia mengaku ingin kembali melanjutkan sekolah. Namun, orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai.

Ia memutuskan kembali ke Wuryantoro untuk mencari pekerjaan. Dia sempat bekerja sebagai pembantu klerek pada sebuah bank desa.

Dalam perjalanannya, ia kembali menganggur dan mengadu nasib ke Solo. Di sana, ia tidak mendapatkan pekerjaan dan kembali ke Wuryantoro untuk melakukan pekerjaan serabutan., mulai dari gotong royong, membangun langgar, menggali parit, hingga membereskan lumbung.

Saat itu, Soeharto muda, sempat terbayang tentang masa depan yang gelap.

Infografis Kejatuhan Ekonomi Lengserkan Soeharto. (Foto: laudy gracivia) |

Peluang dari KNIL

Di tengah keputusasaannya, Soeharto melihat kesempatan dengan melamar masuk Angkatan Bersenjata Hindia Belanda (KNIL).

Setelah lulus ujian dan pelatihan, ia ditugaskan ke Batalion XIII di Rampal, dekat Malang, pada akhir 1940, sebagai Wakil Komandan Regu. Tugas jaga malam di Gresik selama dua minggu membuat dia terkena malaria.

Sesudah tugas itu, ia kembali ke daerah Gombong dan melanjutkan sekolah kader untuk dilatih sebagai seorang sersan. Pecahnya Perang Dunia ke-2 membuat Soeharto dikirim ke markas angkatan bersenjata di Bandung.

Seminggu berdinas, Belanda menyerah pada Jepang yang kemudian berkuasa di Indonesia. Tak mau menjadi tawanan, dengan uang seadanya, Soeharto menanggalkan seragamnya dan kembali ke Wuyantoro. Di tempat ini, ia kembali terkena Malaria.

Setelah sembuh, ia mengadu nasib ke Yogyakarta, masuk kursus mengetik dan kembali terkena Malaria.

Baca halaman selanjutnya...

Suatu ketika, ia melihat pengumuman pembukaan pendaftaran polisi Jepang. Sempat ragu, ia mendaftar dan diterima. Latihan tiga bulan, ia lulus dan menjadi nomor satu. Karena itu pula ia diminta belajar bahasa Jepang.

Mendapat anjuran dari Kepala Polisi, ia mendaftarkan diri pada PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukannya.

Ia diterima untuk dilatih sebagai Shodanco. Selama latihan di PETA, jiwa patriotisme, kecintaan tanah air nya tumbuh. Menurutnya, semangat nasionalisme prajurit PETA yang lain saat itu juga semakin kuat.

"Maka terjadilah satu dua kali perlawanan terhadap Jepang. Ada yang berani menempeleng Jepang dengan harus menerima akibatnya yang parah. Tetapi tekanan Jepang itu kemudian tidak tertahankan lagi di beberapa tempat," kata Soeharto.

Soeharto bercerita, saat terjadi pemberontakan PETA di Blitar, Jepang berusaha membersihkan korps perwira PETA di pelbagai tempat. Ia sempat mendengar akan turut menjadi orang yang dibersihkan, namun hal itu tak jadi dilakukan lantaran ada beberapa orang Jepang yang menghargainya.

Ia lalu ditugaskan ke Kaki Gunung Wilis, Desa Brebeg, sebelah selatan Madiun. Di tempat ini juga lah, ia pertama kali mendengar kabar bahwa Indonesia merdeka, tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia itu, Soeharto, seperti prajurit PETA lainnya, dikeluarkan dari PETA. Persenjataan hingga perlengkapan mereka dikembalikan kepada Jepang.

Dari Brebeg, ia pergi ke Yogyakarta. Ia saat itu mengumpulkan mantan teman-temannya di PETA untuk membentuk satu kelompok yang kemudian menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang pembentukannya diumumkan oleh Pemerintah Indonesia.

Ia secara resmi tercatat sebagai anggota Tentara Republik Indonesia pada 5 Oktober 1945.

Pasca-perang kemerdekaan, ia yang memimpin Brigade Garuda Mataram ikut menumpas pemberontakan Andi Azis di Sulawesi, hingga ikut serta dalam serangan umum yang sempat menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam, 1 Maret 1949.

Di tengah karier militernya yang melejit, Soeharto sempat dipecat dari posisi Pangdam Diponegoro oleh Jenderal Nasution.

Jusuf Wanandi, salah satu pendiri Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam bukunya 'Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998 (2014), menyebut pada masa darurat perang 1957-1963, Soeharto bermasalah dengan Mabes AD karena penyelundupan yang dilakukan bersama sejumlah pengusaha Tionghoa, seperti Bob Hasan.

Mabes AD kemudian mencopotnya dari jabatan panglima kodam sebelum dikirim untuk mengikuti Kursus C di sekolah staf dan Komando AD (SSKAD, sekarang Seskoad) di Bandung, pada 1959.

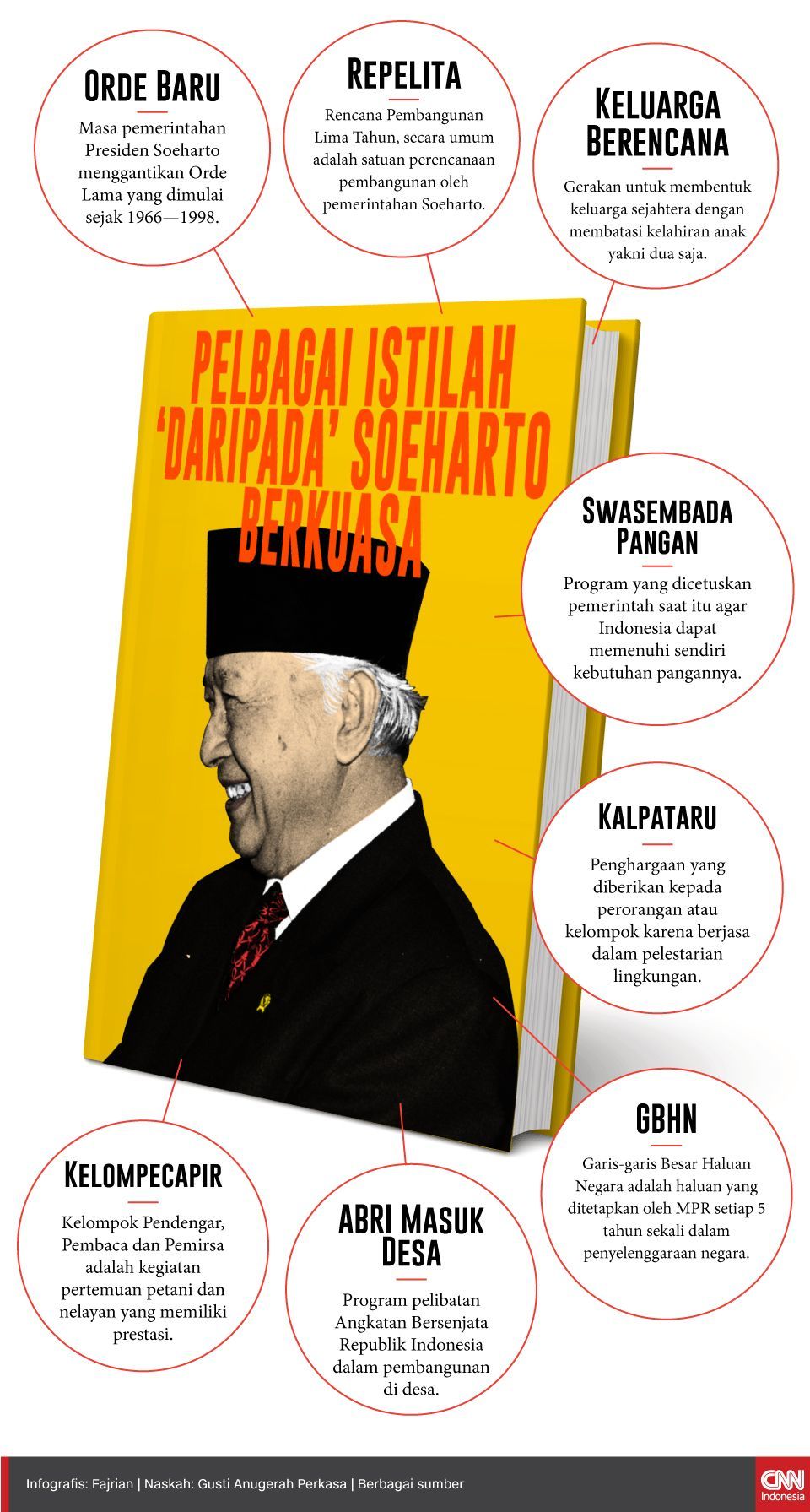

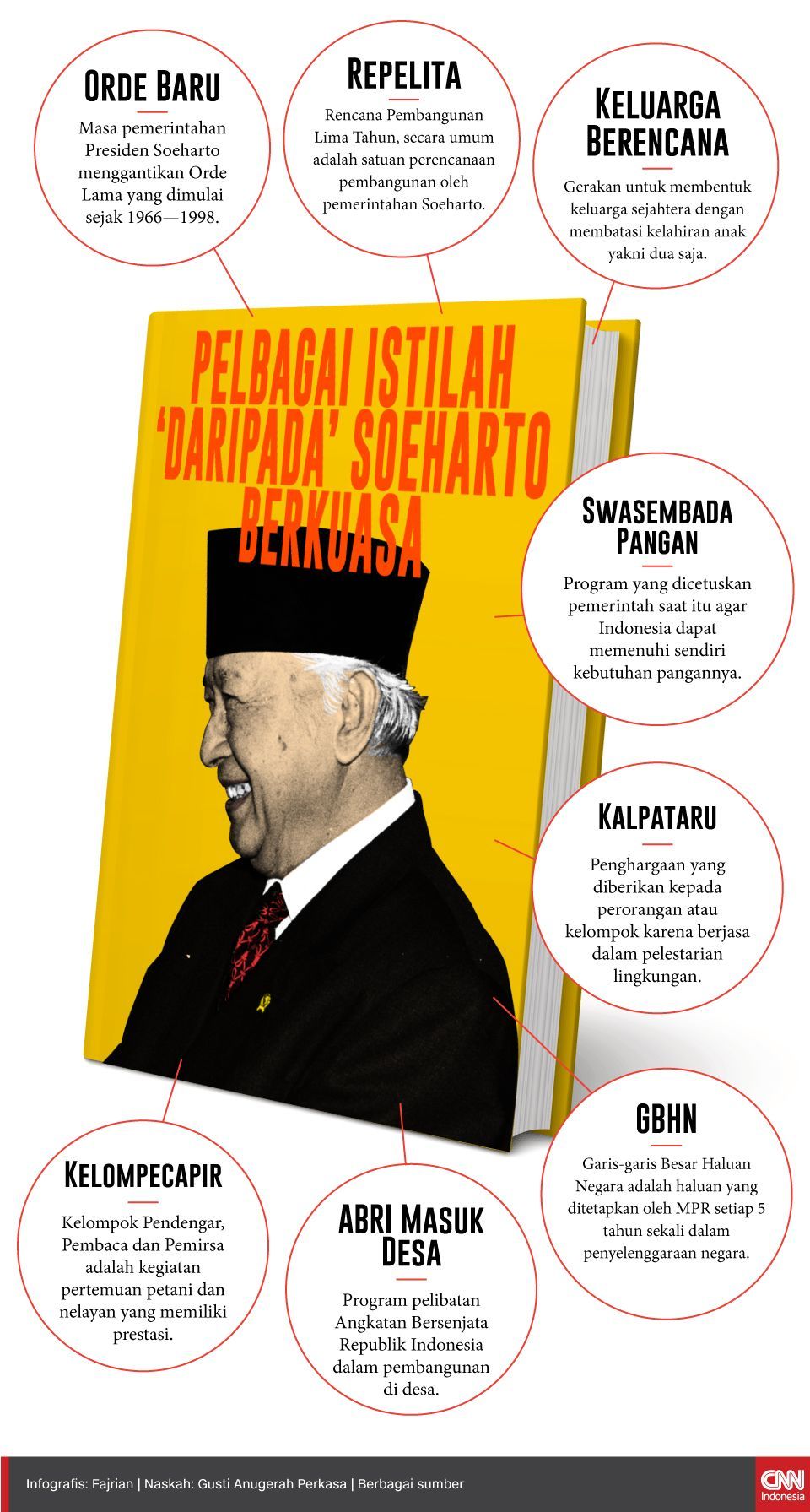

Infografis Pelbagai Istilah 'Daripada' Soeharto Berkuasa. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian) |

Jusuf pun menyebut Soeharto tidak pernah mengambil posisi yang tegas dalam penanganan korupsi.

"Sejak 1967 ia mengutarakan pendapatnya bahwa 5 persen atau 10 persen komisi bagi pejabat yang menangani proyek adalah hal wajar. Ia tidak mempertimbangkan secara cermat kemungkinan para pejabat itu mempunyai konflik kepentingan dan berakibat dianggap salah di mata masyarakat dan elite politik. Sikap ini tidak pernah berubah sepanjang hidupnya," papar Jusuf.

Selepas SSKAD, karier Soeharto kembali lancar. Pada 1 Maret 1963, ia terpilih menjadi Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat).

Dalam buku Soeharto: Sebuah Biografi Politik (2005) yang ditulis oleh R.E. Elson, disebut penunjukan Soeharto di Kostrad sangat penting bagi kariernya lantaran memberi lahan yang 'lebih subur' ketimbang posisinya di Kodam Diponegoro.

Soeharto disebut mengembangkan kelompok yang terdiri atas teman dekatnya yang satu pikiran dengan tujuan menciptakan satu kursi kekuasaan kuasi-independen.

"Terlepas dari kesulitan ekonomi serius yang dihadapi negara, Kostrad tidak mengalami pengetatan anggaran yang diberlakukan pada formasi angkatan bersenjata umum menyusul suksesnya kampanye Irian Barat," tulis Elson.

Baca halaman berikutnya...

Elson dalam bukunya menyebut Peristiwa 1965 merupakan peristiwa paling penting dalam kehidupan Soeharto. Menurutnya, reaksi Soeharto terhadap peristiwa itu menunjukkan ketenangan pikiran dan kapasitas yang memberi jalan bagi promosi politiknya.

"Tanpa adanya peristiwa mengguncangkan yang dipicu oleh Gerakan 30 S/PKI, Soeharto mungkin akan menghabiskan hari-harinya dalam ketidakjelasan," tulis Elson.

Dua tahun setelahnya, ia pun ditunjuk sebagai pejabat presiden lewat Sidang Istimewa MPR pada 7 Maret 1967. Berdasarkan hasil Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968, ia diangkat menjadi presiden.

"Kami hanya ingin mengulangi janji kami, bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan majelis dan kami berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan janji itu. Kami akan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Orde Baru yang telah kita letakkan bersama," kata Soeharto dalam pidato usai jadi presiden, sebagaimana dikutip dari autobiografi-nya.

Setelah diangkat itu, ia terus menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia sampai 32 tahun. Pada masa jabatannya, ia tak lupa memproduksi ragam propaganda anti-PKI, salah satunya dengan membuat film 'Pengkhianatan G30S/PKI' yang diragukan rujukan sejarahnya.

Salim Said dalam 'Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto' mengatakan bahwa modal utama kekuasaan Soeharto adalah dukungan tentara dan kemarahan rakyat kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurutnya, sebagai seorang dengan insting kekuasaan yang ternyata tajam, Soeharto sadar tidak memiliki cukup karisma dan pengalaman politik seperti pendahulunya.

Salim mengatakan dengan latar belakang yang demikian, Soeharto yakin kekuasaannya hanya akan bertahan jika potensi pesaing di kalangan militer disingkirkannya dengan segera.

Alhasil, setelah "membereskan" Sukarno, Soeharto menempuh tiga cara untuk membangun dan mempertahankan kekuasaannya.

Pertama, menyingkirkan semua Perwira berorientasi kiri dan Sukarnois. Kedua, mempromosikan para jenderal yang dianggap tidak punya potensi menggunakan tentara melawan sang Presiden.

Ketiga, para pendukung yang berjasa bagi kemenangan politik Soeharto, tetapi menonjol dalam masyarakat, atau dianggap mempunyai agenda sendiri, dengan segera disingkirkan dari posisi berpengaruh.

Ia mengatakan dengan menyingkirkan perwira tinggi yang dianggapnya punya potensi mengancam, militer Indonesia secara berangsur "terbonsai" dan berkembang menjadi hanya alat bagi kekuasaan Soeharto, terutama setelah pergantian generasi dalam aparat pertahanan dan keamanan.

"Berbagai cara dikembangkan sang Presiden demi menjaga dan melanggengkan kekuasaannya. Pada dasarnya, cara- cara itu bukanlah cara baru ciptaannya. Soeharto pada hakikatnya, seperti hampir semua penguasa otoriter, adalah seorang Machiavellian yang mempraktikkan taktik stick and carrot (tongkat dan wortel)," tulis Salim.

Sempat bertahan selama 32 tahun, kekuasaan Soeharto akhirnya tumbang. Bukan oleh militer atau PKI yang dipropagandakannya ke warga. Krisis ekonomi merontokkan kepercayaan masyarakat, perbankan, hingga sesama pejabat Orde Baru.

21 Mei 1998, ia lengser dengan mewariskan jejak otoritarianisme dan ketakutan pada PKI.

Infografis Kejatuhan Ekonomi Lengserkan Soeharto. (Foto: laudy gracivia)

Infografis Kejatuhan Ekonomi Lengserkan Soeharto. (Foto: laudy gracivia) Infografis Pelbagai Istilah 'Daripada' Soeharto Berkuasa. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Infografis Pelbagai Istilah 'Daripada' Soeharto Berkuasa. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)